洋燈蔵:蔵書 No001

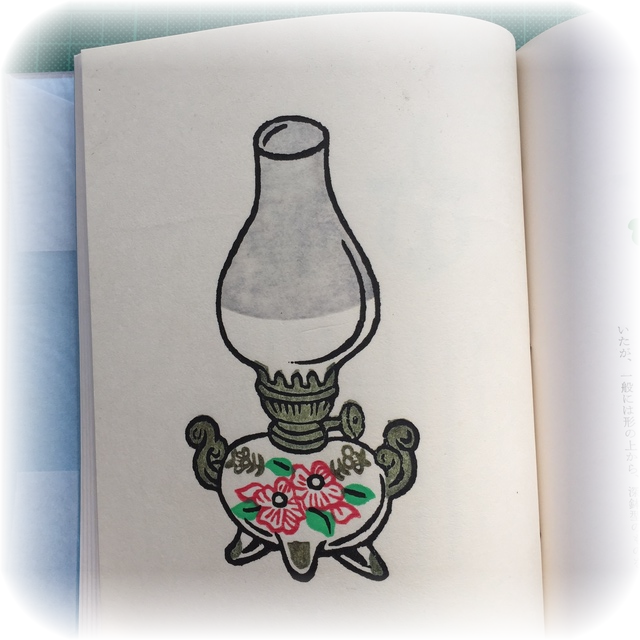

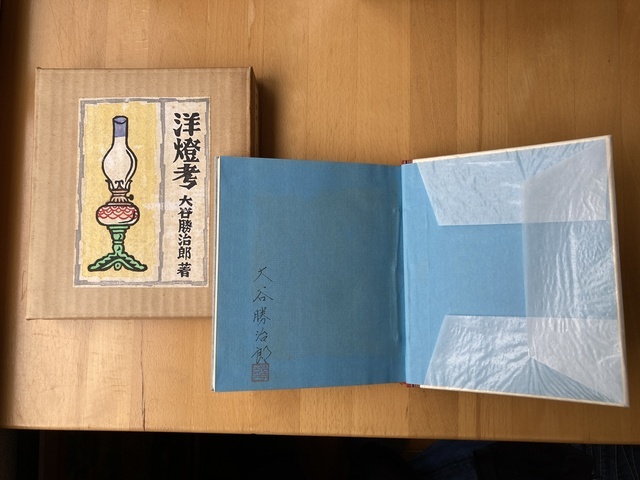

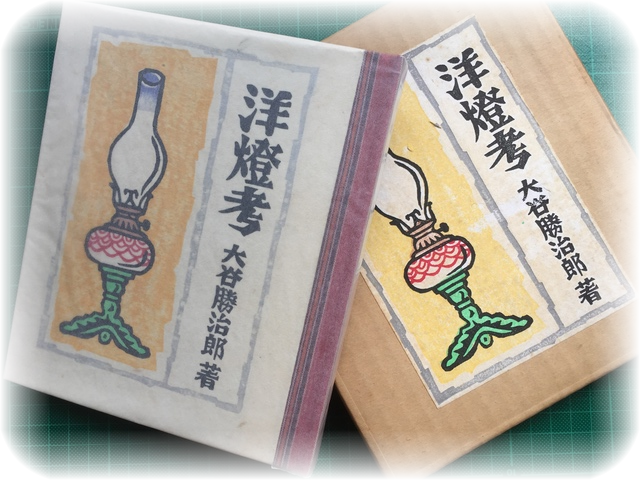

『洋燈考』 大谷勝次郎 著

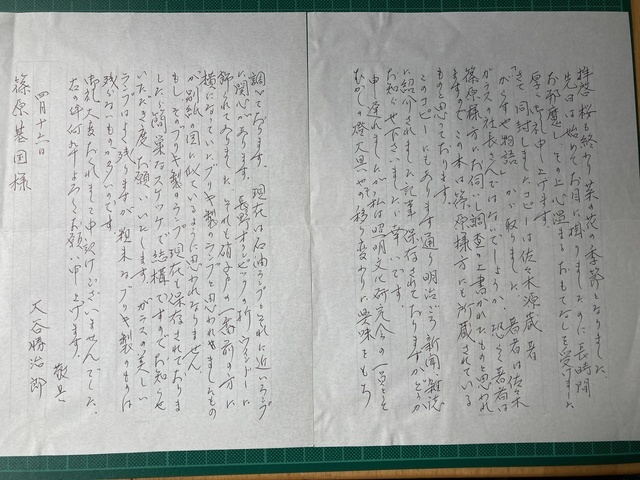

『洋燈考』 大谷勝次郎 著 (昭和46年・緑の笛豆本の会刊・限定4/100部,著者用)

本書は、日本の洋燈・石油ランプの歴史、種類などを写真(67図)とともに包括的にまとめられたよく知ることのできる本です。また、文学作品を通して違った視点から石油ランプについても書かれていて当時の生活も垣間見れるものです。(芥川龍之介、森鷗外、泉鏡花、樋口一葉、正岡子規、夏目漱石、川上澄生など) ・版画家 斎藤米次郎のランプ版画4葉掲載 (限定100部のうちの第4番本で著者用:著者の署名及び生写真が掲載されています)

目 次

1 ランプの種類

一、カンテラ 二、平心ランプ 三、両心ランプ 四、丸心ランプ 五、空気ランプ 六、下向きランプ 七、笠 八、油つぼ

2 文学に現れたランプ

一、無尽灯 二、カンテラ 三、吊りランプ 四、空気ランプ 五、台ランプ 六、和風ランプ 七、マントルランプ 八、軒灯と街灯 九、ランプの掃除 十、ランプ屋さん

3 ガラスの笠・ホヤ・油つぼ

4 ランプの石炭油

一、石油の利用 二、日本の石炭油

はじめに

石油ランプは、液体燃料を用いる灯火の中で最も優れたものであった。ランプの語は広く光源・燈火を意味して、特定のあかりに限定されるものではなかった。わが国では一般に広く利用された石油ランプのことをランプと呼んでいる。石油ランプがいつごろからわが国に伝来したかは明らかでない。渡辺崋山のスケッチであるピュルゲル対談図を見ると、机上にランプと思われるものが二個置かれている。まだこの頃は、欧米でも精製石油が普及していなかった時代であったので、これはおそらく石油ランプ以前の植物油か獣油のランプであったろう。ぺリ-来航後の安政六年に越後長岡の鈴木鉄蔵が横浜のスキネ-ルという外国人から石油ランプを買い取り持ち帰ってともしている。「異人館・・・・・・夜分になれば、燈台にギヤマンの覆をかくれば、その明るきこと毛筋4をもみあやまることなし。いづれも屋敷の門の上にギヤマンにて製造なしたる行燈の如きものあり」と記されているように、ランプは幕末開港を前後して欧米各国から輸入されたのであろう。幕末・明治初年の頃いち早く点灯されたランプは、いずれも高価な輸入品であったが、明治二年ころにはすでにランプのホヤが大阪・東京で製造されている。やがて国産ランプも各地で製造市販されるようになって、明治三十年代の石油ランプ全盛期を迎えることになるのである。

2、文学に現れた石油ランプ

明治・大正の二代にわたって、多くの人々の日常を照らしたのものはこの石油ランプであった。したがって、石油ランプは数多くの明治・大正の文学作品の中にその名を止めている。明るい家族の団らんのうえに、悲観に暮れる涙の中に、生活にあえぐ苦しみの下にと、さまざまな生活の姿をほのかな光は映し出している。またこれらの作品は、この薄暗いランプの下に成り立ったといわれるものま多いのであろう。しかし文学作品中飲む石油ランプは、夜の調度品としてその舞台の片隅に置かれ、絵画のようにその形状を細かに描写されるということはなかった。江戸時代の浮世絵には、なまめかしい美人の姿態を行燈が映し出し、絵草子の中には、各所に行灯や提灯が画き添えられ夜の場面を物語っている。ところがランプの時代といわれる明治の時代に描かれた浮世絵や絵草子にも行灯が多く、石油ランプの添えられた情景は以外にも少ない。行灯より明るい外来ランプでは夜の情緒を醸し出すにはふさわしくなかったのであろうか。間もなくガス灯や電灯が出現して、三者はその普及をめざして、鎬を削りながら移り変わって行く。新しい時代の波は早くも画材として迎えられない世相を生み出したがためであろうか。それではここで、文学作品のいくつかを通して、石油ランプの形を眺めてみたいと思う。

*以下、本書掲載のランプ名・作品名・作者・発刊年のみを記します。 内容について詳しくは下記サイトをご参照ください。

ランプ名 作品名 作者名 発刊年 ① 無尽灯 「雛」 芥川龍之介 大正十二年 ② カンテラ 「照葉狂言」 泉 鏡花 明治二十九年 ③ カンテラ 「青年」 森 鷗外 明治四十三年 ④ 吊ランプ 「たけくらべ」 樋口一葉 明治二十八年 ⑤ 吊ランプ 「鳥影」 石川啄木 明治四十一年 ⑥ 空気ランプ 「金色夜叉」 尾崎紅葉 明治三十年 ⑦ 台ランプ 「仰臥漫録」 正岡子規 明治三十四年 ⑧ 台ランプ 「田舎教師」 田山花袋 明治四十二年 ⑨ 台ランプ 「婦系図」 泉鏡花明治 明治四十年 ⑩ 台ランプ 「道草」 夏目漱石 大正四年 ⑪ ランプ掃除 「野分」 夏目漱石 明治四十年 ⑫ ランプ掃除 「明治少年懐古」 川上澄生 昭和十九年 ⑬ ランプ屋 「おじさんのらんぷ」 新見南吉 昭和十七年

詳しくはこちら

あとがき

石油ランプを外観から云々するだけでなく素材なったガラスや燃料としての石油の面から、つまりガラスの産業・石油産業の上から眺めるのもランプの命を正しく認めることができるのではないかと思います。

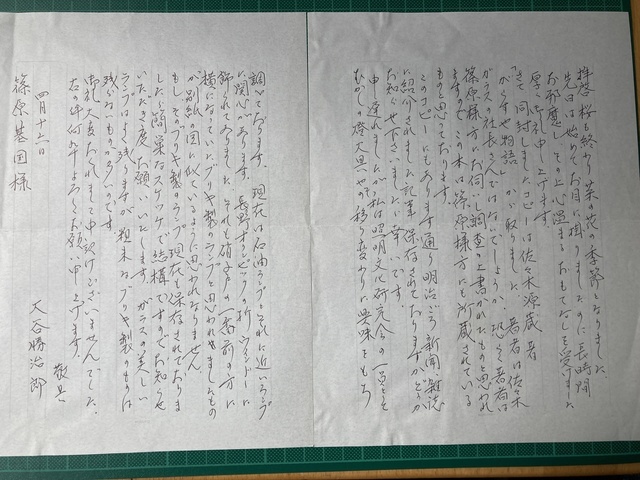

大谷勝治郎氏との出会い

本著「洋燈考」の著者大谷勝治郎氏が、長野オリンピック観戦で長野に来たおり当店のウィンドウを目に止められ当店に立ち寄られ、5代目篠原基國とご会談をされました。翌1999年4月12日に下記のようなお礼のお手紙をご丁寧に下さっております。

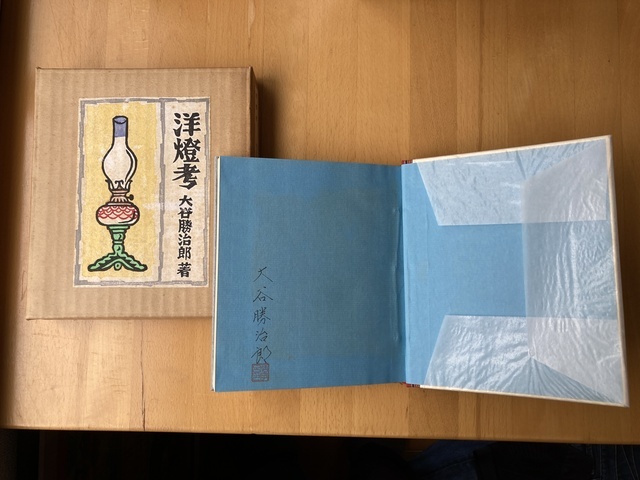

拝啓 桜も終わり菜の花の季節になりました。先日は始めてお目に掛かりましたのに長時間お邪魔しその上心温まるおもてなしを受けました厚く御礼申し上げます。

さて同封しましたコピーは佐々木源蔵著「がらすや物語」から取りました。著者は佐々木硝子の社長さんではないでしょうか?恐らく著者は篠原様方にお伺いし調査のうえ書かれたものと思われますので、この本は篠原様方にも所蔵されているものと思っております。

このコピーにもあります通り明治ごろ新聞、雑誌に紹介されました記事保存されておりますかどうかお知らせ下さいましたら幸いです。

申し遅れましたが私は照明文化研究会の一員として、むかしの燈火具やその移り変わりに興味を持ち調べております。現在は石油ランプとそれに近いランプに関心があります。長野オリンピックの折ウィンドウに飾られてありました。それも硝子戸の一番前の方に横になっていたブリキ製のランプ現在も保存されておりましたら簡単なスケッチで結構ですのでお知らせいただきたくお願いいたします。ガラスの美しいランプはよく残りますが粗末なブリキ製のものは残らないものが多いのです。

御礼大変遅れまして申し訳ございませんでした。 右の件何卒よろしくお願い申し上げます。 敬具

四月十六日 篠原基國様

佐々木源蔵著「がらすやむかし物語」詳しくはこちら

洋燈蔵 フォトギャラリ-

【あかり】

お知らせ及びお詫び

現在、フォトギャラリ-に掲載しております写真は、大門蔵内の仕分作業中のためまだ一部しかアップされておりません。作業が完了したものから順次アップして参りますので、大変に申し訳ございませんが全品掲載まではもう暫くお待ちください。

詳しくは「善光寺大門蔵

「善光寺表参道たきたき澤」6/2(月)オ-プン

軽井沢発祥の蕎麦屋として人気を集め、都内でも複数店舗を構える川上庵が新ブランドの「善光寺表参道たき澤」を当店の大門蔵(長野市大門町)にオ-プンしました。近くにお越しの際は、是非お立ち寄りのうえご賞味下さい。

善光寺表参道たき澤 HP

【紹介記事①】2025/5/19

(新ブランド)蕎麦とかしわ料理を日本酒と共に楽しむ「善光寺表参道たき澤」がオ-プン

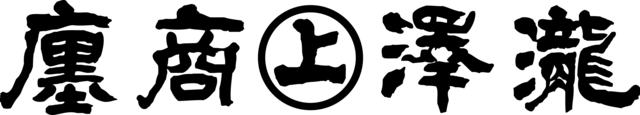

京町家を思わせる古民家は築100年以上、もとは「瀧澤商店」というガラス屋さんを改築しました。店に入ると池のある中庭や蔵、歴史を感じながらも洗練された空間が広がります。

信濃毎日新聞デジタル

信濃毎日新聞デジタル

【紹介記事②】2025/5/30

6/2(月)オ-プン「善光寺表参道たき澤」香りの高い蕎麦とかしわ料理を楽しむ新そば屋。和スイ-ツでカフェ時間も!

店名の「たき澤」は「瀧澤商店」に由来、書道家秋山白厳が揮毫した「瀧澤商店」の看板も当時のまま使用されています。

長野情報紙webKomachi

web Komachi

大谷勝治郎氏の手紙

2023/04/23

「洋燈考」の著者大谷勝治郎氏からの手紙が、先日5代目篠原基國の遺品のなかから見つかりました。大谷勝治郎氏が長野オリンピック観戦に長野に来られた際に当店のウィンドウに目を止め突然来店をされました。翌春(1999年4月)ご丁重に下さった御礼のお手紙です。

詳細はこちら

洋燈蔵 蔵書:「洋燈考」

本著「洋燈考」は、洋燈、石油ランプの歴史・種類・体系を知るうえで貴重な一冊です。当HPでも多くのものを引用させていただいてます。

フォトギャラリー更新

2023/02/19

サイトメニュー

NEWS

abn長野朝日放送「いいね!信州スゴジカラ」12月19日放送【書道のまち長野市篠ノ井の書在地】で当店所蔵の川村驥山扇揮毫「福喜受栄」額と貴重な驥山扇のプライベート8mmが当店元会長夫人のインタビューと供に放映されました。

看板&家宝

「川村驥山扇 揮毫」