もともと、西洋におけるランプ/らんぷ(LAMP)の意味は、日本のように石油ランプをさしてのみ使う特定の用語ではなく、光源・燈火、あるいは物質を燃焼させて照明に用いる道具などの総評する言葉あり、独特の異国趣味的な雰囲気と造形の美しさを持つ日本の石油ランプは、ほかのランプと一線を画して「洋燈」と呼ぶのが相応しいと言えます。 さて、日本の石油ランプの輸入は江戸末期にさかのぼるが、明治維新後、文明開化の旗印のもとですすめられたすごいスピ-ドの洋風化のなか、石油ランプも開化の燈火として人々の賞讃をあびつつ、またたく間に流行をみていきます。 最も盛んだったのは日露戦争後の好況期であり手軽で明るいランプは生活の必需品になっていきました。 今では、「ほのかな」としか表現のしようがないランプの光も、それまでの永い間、行燈やカンテラの薄暗い燈火のもとで暮らして来た人々にとって、ガラスを通して部屋を照らし出した舶来のランプの灯りは、驚愕すべき明るさであり、きらびやかな装飾と目眩く玻璃の輝きは「美製の燈台」と賞美され、夜を彩る文明の華であり、輝きでした。 こうした実用本位のものだけでなく、美しい色ガラスを使い、手の込んだ装飾を駆使した贅沢な、畳や障子に似合う和洋折衷の魅力に富んでいる座敷ランプも多く作られました。 これらは明治、大正のガラス工芸の達した高い精練度を示す格好の資料となっています。 また、灯火用ガラス、とりわけランプの油壷やホヤの製造は、明治のガラス工業を支える主要分野で、生産高は瓶の製造につぐものでした。 とくに油の消費量が一目でわかるガラスの油壷は人気があったが、当然こわれやすい欠点がありホヤとともに需要がたえることありませんでした。 石油ランプのまたたく炎と陰影から連想される言葉は、暖かさ・激しさ・危うさ・深さ・明るさ・包容力・神秘性・魔性性などさまざまな表情で人の心に訴るものがあります。 その醸し出す雰囲気からウィスキーが一番美味しいのが石油ランプ、ワインはロウソク、ビールは白熱灯、コーラは蛍光灯とも言われるのもうなずけます。 明治・大正期のガラスランプ職人たちによって作り出さた、粋で繊細な日本の洋燈(石油ランプ)の魅力を「洋灯蔵」で感じて下さい。

洋燈蔵 蔵 書

洋燈蔵 蔵書

No.001 ~ No.004

(2017年4月)

洋燈蔵 フォトギャラリ-

【あかり】

お知らせ及びお詫び

現在、フォトギャラリ-に掲載しております写真は、大門蔵内の仕分作業中のためまだ一部しかアップされておりません。作業が完了したものから順次アップして参りますので、大変に申し訳ございませんが全品掲載まではもう暫くお待ちください。

「善光寺表参道たきたき澤」6/2(月)オ-プン

軽井沢発祥の蕎麦屋として人気を集め、都内でも複数店舗を構える川上庵が新ブランドの「善光寺表参道たき澤」を当店の大門蔵(長野市大門町)にオ-プンしました。近くにお越しの際は、是非お立ち寄りのうえご賞味下さい。

善光寺表参道たき澤 HP

【紹介記事①】2025/5/19

(新ブランド)蕎麦とかしわ料理を日本酒と共に楽しむ「善光寺表参道たき澤」がオ-プン

京町家を思わせる古民家は築100年以上、もとは「瀧澤商店」というガラス屋さんを改築しました。店に入ると池のある中庭や蔵、歴史を感じながらも洗練された空間が広がります。

信濃毎日新聞デジタル

信濃毎日新聞デジタル

【紹介記事②】2025/5/30

6/2(月)オ-プン「善光寺表参道たき澤」香りの高い蕎麦とかしわ料理を楽しむ新そば屋。和スイ-ツでカフェ時間も!

店名の「たき澤」は「瀧澤商店」に由来、書道家秋山白厳が揮毫した「瀧澤商店」の看板も当時のまま使用されています。

長野情報紙webKomachi

web Komachi

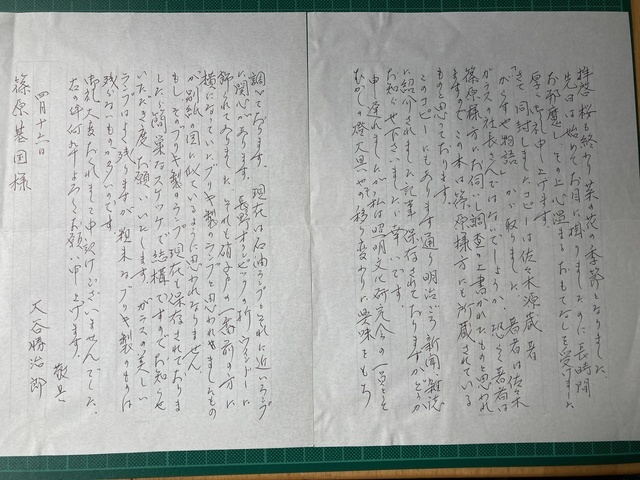

大谷勝治郎氏の手紙

2023/04/23

「洋燈考」の著者大谷勝治郎氏からの手紙が、先日5代目篠原基國の遺品のなかから見つかりました。大谷勝治郎氏が長野オリンピック観戦に長野に来られた際に当店のウィンドウに目を止め突然来店をされました。翌春(1999年4月)ご丁重に下さった御礼のお手紙です。

詳細はこちら

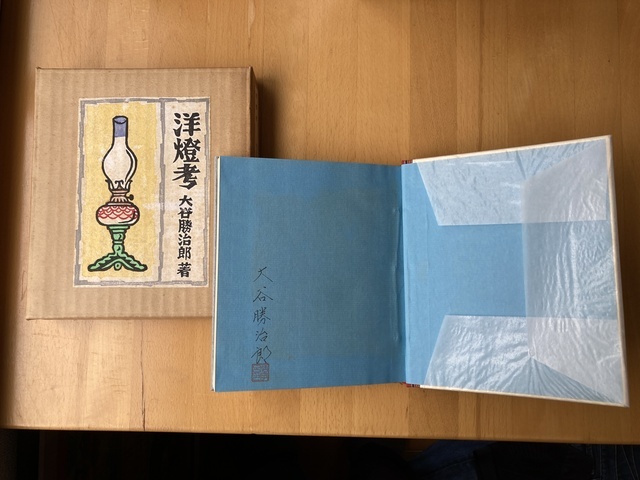

洋燈蔵 蔵書:「洋燈考」

本著「洋燈考」は、洋燈、石油ランプの歴史・種類・体系を知るうえで貴重な一冊です。当HPでも多くのものを引用させていただいてます。

フォトギャラリー更新

2023/02/19

サイトメニュー

NEWS

abn長野朝日放送「いいね!信州スゴジカラ」12月19日放送【書道のまち長野市篠ノ井の書在地】で当店所蔵の川村驥山扇揮毫「福喜受栄」額と貴重な驥山扇のプライベート8mmが当店元会長夫人のインタビューと供に放映されました。

看板&家宝

「川村驥山扇 揮毫」