玻璃器蔵:蔵書 No005

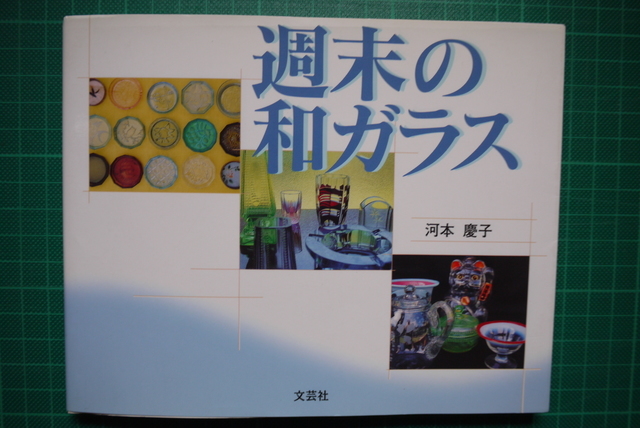

『週末の和ガラス』 河本 慶子 著

「週末の和ガラス」 (平成14年 文芸社刊)

1,郷愁をさそう 明治の初期に近代的なガラス工業技術が西欧から導入されましたが、それ以降徐々にその製造技術も発達し、明治後期から大正時代には模倣から脱して色彩豊かな氷コップなど日本独自色が表れるようになりました。またそれと歩調を合わせるように、一般の家庭にも様々な実用品が普及するようになりました。これらは皿、コップ、小鉢やボウルなどの食器類からデカンタ-、アイスぺ-ル、花瓶、さらには電笠、ランプやガラス絵に至るまで幅広い裾野を持っています。これらには共通して、発展途上の技術とあういまった素朴な和ガラスの温かさが感じられます。

2,対象を気軽にしぼれる いろいろな国で作られて来た様々な洋ものがラスは、その歴史の古さとあいまって圧倒的に数が多く、日本だけに限定された歴史の浅い和ガラスの比ではありません。多数の洋ものの中から実際に自分の目で見て探すとすれば、やはり現地に行かなければなりません。そのための予備知識も、多くは日本から仕入れた限られたものになるでしょう。「自分で好きなものを集めること」が、変わることのないガラス集めの基本姿勢だとしても和ガラスの世界では解説書を読むことはもちろんのこと、これらを専門に扱っている業者さんを通して裏話などを聞く機会に出会えることも多いのです。こうした想像を広げる周辺の余地があればあるほど、愛着を持ってガラスを眺めることができると思っています。

3,今に生きる骨董 刺身皿、徳利、素麺鉢などは、同じ用途に利用される現在でも形や配色をはじめとして、使うのに何ら違和感を感じることはありません。むしろ適度な重量感に安らぎさえ覚えます。昔、おじいさんやおばあさんが実際に使ったことがある氷コップや、子供相手の駄菓子屋さんに置いてあった「飴屋瓶」などは、今でも飴やお菓子入れとして使えます。実際に使わないでインテリアとして飾る場合でも、不思議と日本家屋にマッチし、くつろぎの場を提供してくれます。電笠をつけた電球を灯すと蛍光灯では味わえない優しい光に包まれ、何やらロマンチックな竹下夢二の世界が出てくるようです。

4,名工たちの技 和ガラスの制作年代を特定することは難しいと言われていますが、時代時代を代表するデザインやガラスの質はこれを推定する有力な方法のひとつです。また、直接的な手がかりとして、ガラスにイニシャルが刻印されている場合もあります。書物などに無紹介されている有名なカットの黒田貞松や鈴木清太郎、プレスの糸永新太郎や野々村藤助などの作品を一般の骨董市でもみつけることが出来ます。こういった名工たちの活躍した時期は書物などにも記録されています。

5,習うより慣れる 和ガラスの歴史は比較的浅いもので、また解説書なども少ないことなどから難しく考える人もいらっしゃるかもしれません。高価な江戸がラスほどではないけれど、マニアものとして今では高値で安定してしまっている氷カップは別としても、明治以降の和ガラスには値段も比較的安くて手に入るものが、まだまだたくさんあります。「本当に古いものは何だろうか?」とか「将来値上がりするんだろうか?」などと雑念に左右されることなしに、自分なりにお気に入りのガラスを手にすることから始め、目を肥やしていったらどうでしょうか?体力と気力、さらに根気があれば、きっと自分の感覚にぴったりのガラスを見つけることが出来るでしょう。

【参考文献】 「週末の和ガラス」 河本慶子著

「週末の和ガラス」HP

クリック

「週末の和ガラス」

和ガラス フォトギャラリー

お知らせ及びお詫び

現在、フォトギャラリ-に掲載しております写真は、大門蔵内の仕分作業中のためまだ一部しかアップされておりません。作業が完了したものから順次アップして参りますので、大変に申し訳ございませんが全品掲載まではもう暫くお待ちください。

詳しくは「善光寺大門蔵

「善光寺表参道たきたき澤」6/2(月)オ-プン

軽井沢発祥の蕎麦屋として人気を集め、都内でも複数店舗を構える川上庵が新ブランドの「善光寺表参道たき澤」を当店の大門蔵(長野市大門町)にオ-プンしました。近くにお越しの際は、是非お立ち寄りのうえご賞味下さい。

善光寺表参道たき澤 HP

【紹介記事①】2025/5/19

(新ブランド)蕎麦とかしわ料理を日本酒と共に楽しむ「善光寺表参道たき澤」がオ-プン

京町家を思わせる古民家は築100年以上、もとは「瀧澤商店」というガラス屋さんを改築しました。店に入ると池のある中庭や蔵、歴史を感じながらも洗練された空間が広がります。

信濃毎日新聞デジタル

信濃毎日新聞デジタル

【紹介記事②】2025/5/30

6/2(月)オ-プン「善光寺表参道たき澤」香りの高い蕎麦とかしわ料理を楽しむ新そば屋。和スイ-ツでカフェ時間も!

店名の「たき澤」は「瀧澤商店」に由来、書道家秋山白厳が揮毫した「瀧澤商店」の看板も当時のまま使用されています。

長野情報紙webKomachi

web Komachi

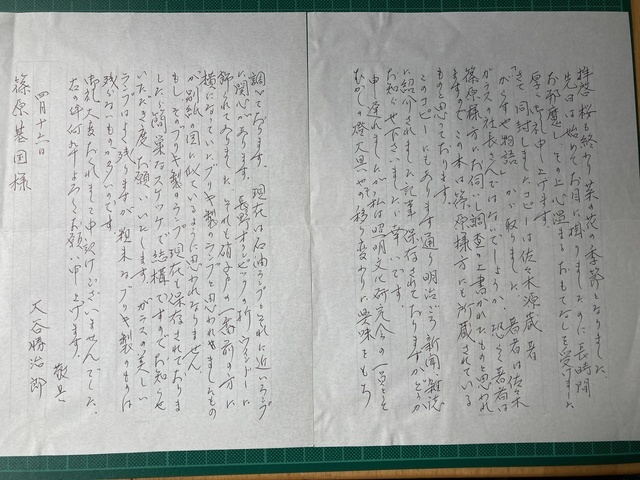

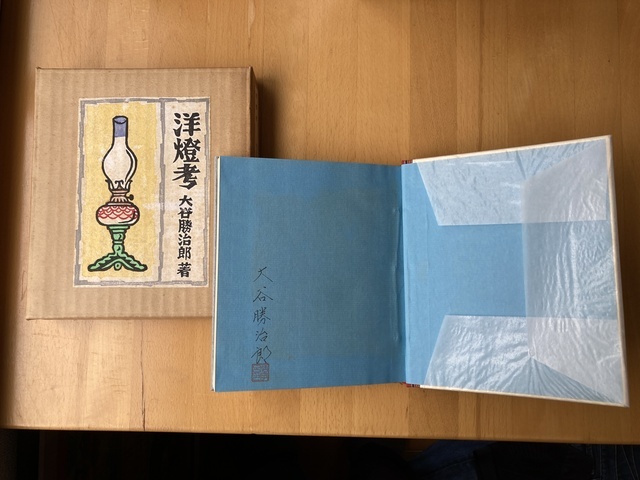

大谷勝治郎氏の手紙

2023/04/23

「洋燈考」の著者大谷勝治郎氏からの手紙が、先日5代目篠原基國の遺品のなかから見つかりました。大谷勝治郎氏が長野オリンピック観戦に長野に来られた際に当店のウィンドウに目を止め突然来店をされました。翌春(1999年4月)ご丁重に下さった御礼のお手紙です。

詳細はこちら

洋燈蔵 蔵書:「洋燈考」

本著「洋燈考」は、洋燈、石油ランプの歴史・種類・体系を知るうえで貴重な一冊です。当HPでも多くのものを引用させていただいてます。

フォトギャラリー更新

2023/02/19

サイトメニュー

NEWS

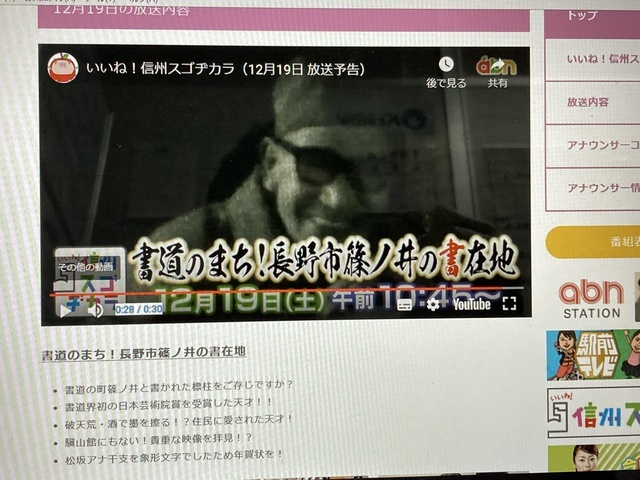

abn長野朝日放送「いいね!信州スゴジカラ」12月19日放送【書道のまち長野市篠ノ井の書在地】で当店所蔵の川村驥山扇揮毫「福喜受栄」額と貴重な驥山扇のプライベート8mmが当店元会長夫人のインタビューと供に放映されました。

看板&家宝

「川村驥山扇 揮毫」