【ガラス彩話】① 氷コップのル-ツ

明治の初めに横浜でアイスクリ-ムが売られ始め、この夏にぴったりの食べ物が登場した。天然のぶっかき氷に砂糖をかけた文字通りかき氷の登場も、そうかけ離れた時期ではなかったと思われる。やがてかんなで削って雪状にするアイデアから、今日のポピュラーなかき氷になった。当時のかき氷屋で出したうつわはどんなものだったのだろう。氷コップというとすぐ浮かぶ、水玉や市松模様の白抜きの美しいガラス器などなかった時代だ。明治2,30年代の資料に出てくる氷コップは、焼酎や酒飲みコップや、ビ-ルのコップなどのゴブレット類が使用されている。今でこそふさわしい器があるが、当時は代用品の感じがしないでもない。それでもちゃんとガラスで決まっていた。場所柄縁日の屋台やよしず張りの店では、あまり高級なガラス器は使われなかったであろうし、銀座のレストランでは、焼酎のコップに山盛りのかき氷を出すような無粋なこともしなかったであろう。

明治の末期から、椀形の氷コップが登場して、大正時代には水玉や玉だれなどの乳白で色抜きされた美しい氷コップが現われた。この技法は、特殊な乳白色のガラス種を各種模様の彫られた金型の中に吹き込んだ後、ダルマといわれる細工窯で再加熱すると、型に接しなかったガラス面が透明になり、乳白色が抜ける。この素材は、製法によって文様の抜け方が逆になると言われるほど実に繊細な調合種であった。アンティークに属するものは、主に大正中期から昭和15,6年の氷コップだが、戦後も40年ころまでは同様のコップがつくられている。デザインは変わったが現在も同じ手法で生産が続けられている。この技法は、模様の出る様子をもじって、製造工場により「模様出し」とか「焙り出し」などと言われた。昔はダルマの燃料が石炭で、煙が多く出た日はガラス面の艶が良いとか、模様の色抜けが良いといった話も伝わる。東京で最も早く焙り出しコップを作ったのが、亀戸の宮崎ガラスであった。この技術を受け継ぐのが、創業明治30年の瀧波硝子である。瀧波硝子では、戦後まもなく、水玉、市松模様などの氷コップを復活させた。

ガラス彩話② 明治のあかり

クリック

ガラス彩話③グラスのタイプ

クリック

玻璃器蔵フォトギャラリ-

【氷コップ/アイスクリ-ムコップ】

「善光寺表参道たきたき澤」6/2(月)オ-プン

軽井沢発祥の蕎麦屋として人気を集め、都内でも複数店舗を構える川上庵が新ブランドの「善光寺表参道たき澤」を当店の大門蔵(長野市大門町)にオ-プンしました。近くにお越しの際は、是非お立ち寄りのうえご賞味下さい。

善光寺表参道たき澤 HP

【紹介記事①】2025/5/19

(新ブランド)蕎麦とかしわ料理を日本酒と共に楽しむ「善光寺表参道たき澤」がオ-プン

京町家を思わせる古民家は築100年以上、もとは「瀧澤商店」というガラス屋さんを改築しました。店に入ると池のある中庭や蔵、歴史を感じながらも洗練された空間が広がります。

信濃毎日新聞デジタル

信濃毎日新聞デジタル

【紹介記事②】2025/5/30

6/2(月)オ-プン「善光寺表参道たき澤」香りの高い蕎麦とかしわ料理を楽しむ新そば屋。和スイ-ツでカフェ時間も!

店名の「たき澤」は「瀧澤商店」に由来、書道家秋山白厳が揮毫した「瀧澤商店」の看板も当時のまま使用されています。

長野情報紙webKomachi

web Komachi

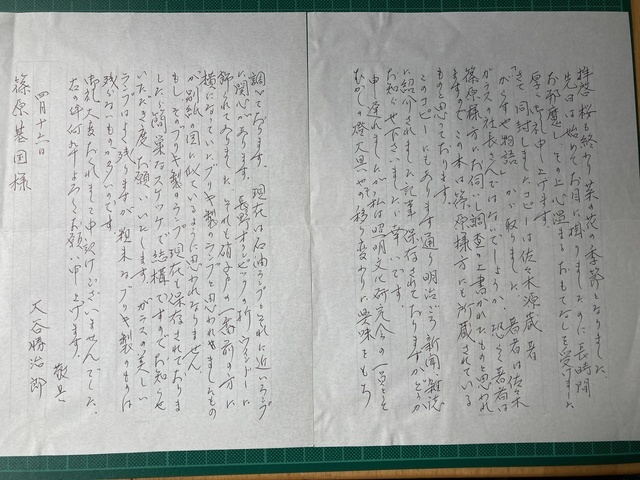

大谷勝治郎氏の手紙

2023/04/23

「洋燈考」の著者大谷勝治郎氏からの手紙が、先日5代目篠原基國の遺品のなかから見つかりました。大谷勝治郎氏が長野オリンピック観戦に長野に来られた際に当店のウィンドウに目を止め突然来店をされました。翌春(1999年4月)ご丁重に下さった御礼のお手紙です。

詳細はこちら

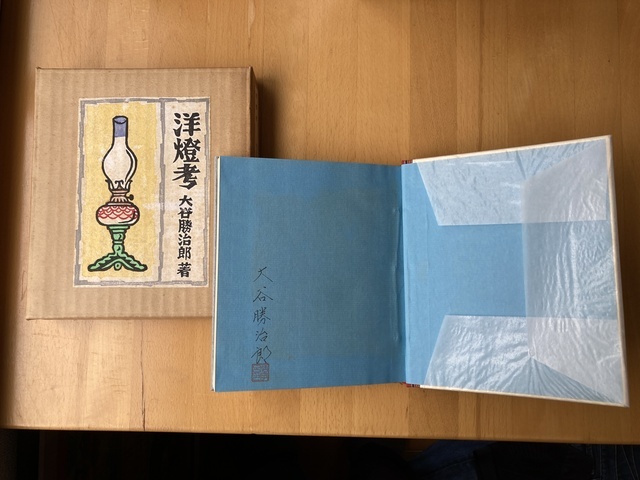

洋燈蔵 蔵書:「洋燈考」

本著「洋燈考」は、洋燈、石油ランプの歴史・種類・体系を知るうえで貴重な一冊です。当HPでも多くのものを引用させていただいてます。

フォトギャラリー更新

2023/02/19

サイトメニュー

NEWS

abn長野朝日放送「いいね!信州スゴジカラ」12月19日放送【書道のまち長野市篠ノ井の書在地】で当店所蔵の川村驥山扇揮毫「福喜受栄」額と貴重な驥山扇のプライベート8mmが当店元会長夫人のインタビューと供に放映されました。

看板&家宝

「川村驥山扇 揮毫」