洋燈蔵:蔵書 No002

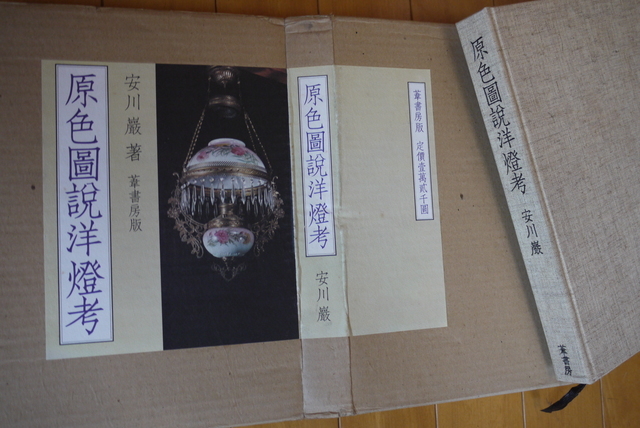

『原色圖説洋燈考ランプ』 安川巌 著

『原色圖説洋燈考ランプ』 安川巌 著(昭和48年・葦書房刊)

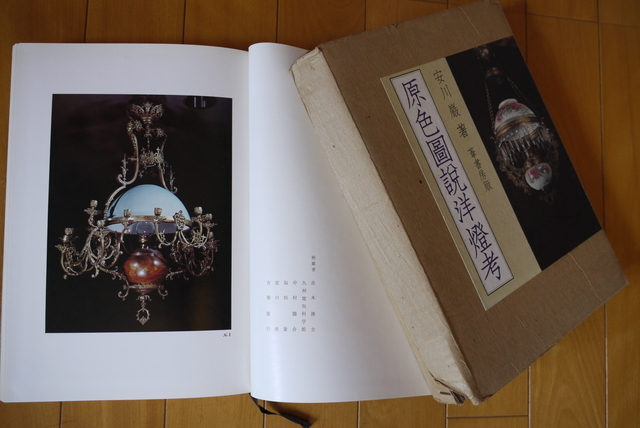

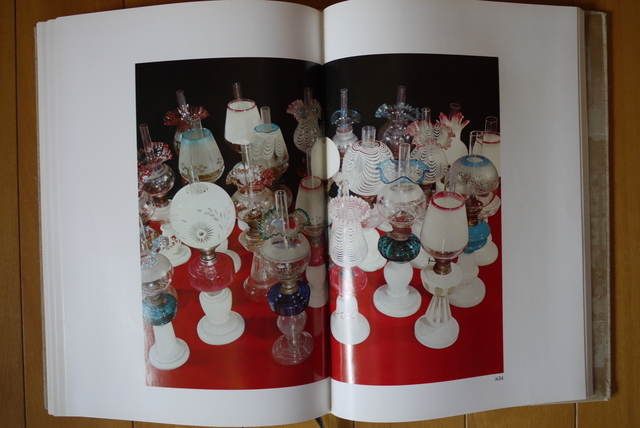

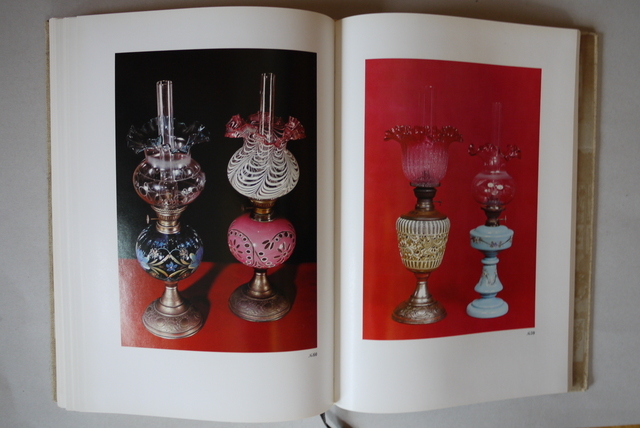

本書は、文明開化、明治時代を象徴するものとして、よく語られる洋燈・石油ランプに関する資料が統計的にまとめられています。また、「原色図鑑」は種類・用途別に豪華な装飾のものから素朴な実用的なものまで網羅されたランプ105枚のカラー写真およびその詳細な解説が掲載されています。日本の洋燈・石油ランプの歴史を知るのには大変参考となる本です。

昭和48年刊/B5判/カラー写真98頁(105枚)、解説140頁/函入

幕末期にはじめて紹介されたランプは、まずはホヤの製造から始まり、明治6.7年頃の開化の風潮によって流行普及し、この頃初めて国産ランプが出回るようになり、その本格的な製品化は明治14,5年で、20年代に入ると早くも和製ランプや部品が支那、朝鮮、東南アジア地方に向け盛んに輸出されるようになった。明治維新に伴う文明開化は、日本古来の文化に全く異質な西洋の文化が急激にまじりあったのであるからそこにはさまざまな混乱と喜劇が巻き起こされた。明治六年頃に流行した俗曲大津絵節は、「この頃のはやりもの、店を綺麗に唐物屋、牛に豚、ランプのあかりほんのりと、町人馬をば乗り廻し、馬車、蒸気船、はやりの人力車、針金だよりに陸蒸気」と唄っており、当時の風俗や流行りの様子がよくわかる。それまでの長い間、ヒデと呼ばれる松の根を焚いて火を求め行燈やカンテラの薄暗い燈火の下で暮らしてきた人々にとって、美しく粧われたガラスを通して部屋を照らし出した舶載のランプの灯は、正しく「畳の目が一つ一つ読める」ほど驚愕すべき明るさであったに違いない。まして、きらびやかな装飾と目眩く玻璃の輝きは「美製の燈台」と讃美されるに十分なものであった。「灯りをともす」という言葉がある。電燈も蛍光燈も燈火には違いないが、この言葉の響きと感じはまずランプのものではなかろうか。俳人正岡子規の小説に「月の都」というのがある。子規はこの中で書斎を照らしたランプを次のように述べている。「凡そ燈火十二ヶ月を始めとし、それより後に生まれたる余の拙句、悪句、拙文、悪文、千思万想、長文字、短文字、いずれも此の五分芯の置ランプの光明を浴びて来らざるはなし、此のランプの前半は如何なる人を照らしたか知らず、余の後半生は此のランプ仔細に之を知る」因みに子規が愛したこの五分芯の置ランプは、近所の小道具屋で八銭で求めたもので、当初は掘り出し物と喜んで使っていたが、後になって油壷のところが壊れているのを仮に繕ったものであることを知り大いに落胆したということである。石油ランプは、日常茶飯に使用さた家庭生活必需品の雑器であるから、それ自体は決して芸術的な美術品ではない。いかに豪華な装飾や細かな技巧が凝らされていたとしても、単に眺めるだけならそれは底の浅い鑑賞の対象としかなりえない。華やかに粧われた装飾が日本古来の美意識から外れた異質の趣きのものであったとしても、ランプにはランプだけが持つ独特の異国趣味的な雰囲気と造形の美しさ、面白さがある。実用的で簡素なものから室内装飾のために作られた重厚華麗なものまで、その装飾には外国製・和製それぞれの国の精神風土、国民性の違いが色濃く影を落としているし、その時代の歴史的背景すら窺えるようである。私たちの祖先が日常の家庭生活で使ってきた雑器を改めて振り返り、その起源をたずね変遷を辿りながら、現在の燈火とのつながりを知ることもあながち無駄なことではあるまいと思うのである。

ランプ亡国論

佐田介石は、天台宗の僧侶で、文政元年(1818年)肥後の一寺院に生まれ、京都に登り本願寺・天龍寺などで学問を習い禅を修めた。生涯99巻の書物を著したほど、天文地理・言語・宗教・経済に通じた博学多識の人であった。 しかし佐田介石は、世を挙げての西洋文化崇拝に腹をたて、西洋の文物を用いて得々としている日本人を罵倒し、東京偏重の文明開化を痛烈に批判しながら舶来品排撃運動に邁進した。明治十三年七月十六日付の「東京日日新聞」に「ランプ亡国の戒め」と題する論文を寄せてランプ亡国論を展開するのであるが、この論理はさらに外国石油大害論へと飛躍するのである。「ランプ亡国論」を要約をすると、日本中の山間過疎地までランプが普及することによって莫大な金貨が外国に流出し、それがために金貨は大滅して金融は妨げられ、国産品は廃滅して失業者は増え、これによって泥棒となり罪人は増えるであろう。しかも、ランプは火災を起こしやすいから消防の手も及ばず、やがて国中は荒土とかし木材は値を上げ、また焼死人も出るであろう。第一ランプは目鼻の衛生上よくない。これらの損害を加算するとランプの流行は国を亡ぼすものだと論じているものである。 佐田介石の思想は、憂国と愛民から発した国粋主義的な、国有産業保護のための排外的保守消極経済論であった。文明開化の象徴であるランプが、わが国の石油・ガラス産業の発達の過程に果たした歴史的意義を考えると「ランプ亡国論」は、単なる欧米主義依存への反動としか考えられない。

「原色圖説洋燈考」 蓑書房

洋燈蔵 フォトギャラリ-

【あかり】

お知らせ及びお詫び

現在、フォトギャラリ-に掲載しております写真は、大門蔵内の仕分作業中のためまだ一部しかアップされておりません。作業が完了したものから順次アップして参りますので、大変に申し訳ございませんが全品掲載まではもう暫くお待ちください。

詳しくは「善光寺大門蔵

「善光寺表参道たきたき澤」6/2(月)オ-プン

軽井沢発祥の蕎麦屋として人気を集め、都内でも複数店舗を構える川上庵が新ブランドの「善光寺表参道たき澤」を当店の大門蔵(長野市大門町)にオ-プンしました。近くにお越しの際は、是非お立ち寄りのうえご賞味下さい。

善光寺表参道たき澤 HP

【紹介記事①】2025/5/19

(新ブランド)蕎麦とかしわ料理を日本酒と共に楽しむ「善光寺表参道たき澤」がオ-プン

京町家を思わせる古民家は築100年以上、もとは「瀧澤商店」というガラス屋さんを改築しました。店に入ると池のある中庭や蔵、歴史を感じながらも洗練された空間が広がります。

信濃毎日新聞デジタル

信濃毎日新聞デジタル

【紹介記事②】2025/5/30

6/2(月)オ-プン「善光寺表参道たき澤」香りの高い蕎麦とかしわ料理を楽しむ新そば屋。和スイ-ツでカフェ時間も!

店名の「たき澤」は「瀧澤商店」に由来、書道家秋山白厳が揮毫した「瀧澤商店」の看板も当時のまま使用されています。

長野情報紙webKomachi

web Komachi

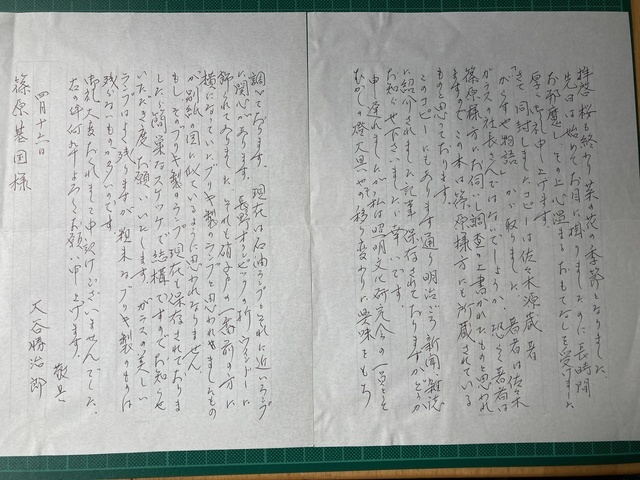

大谷勝治郎氏の手紙

2023/04/23

「洋燈考」の著者大谷勝治郎氏からの手紙が、先日5代目篠原基國の遺品のなかから見つかりました。大谷勝治郎氏が長野オリンピック観戦に長野に来られた際に当店のウィンドウに目を止め突然来店をされました。翌春(1999年4月)ご丁重に下さった御礼のお手紙です。

詳細はこちら

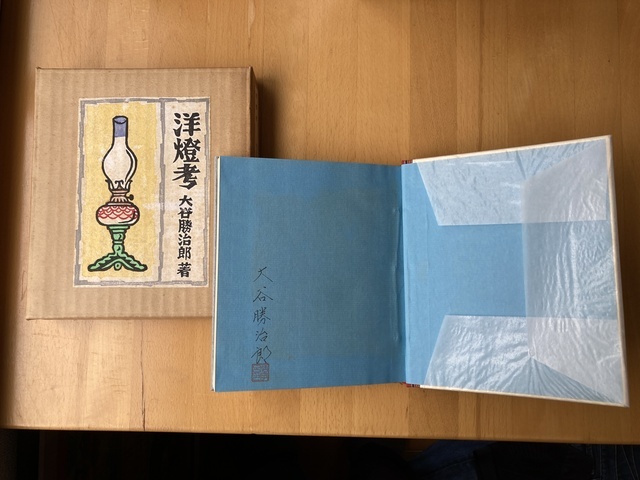

洋燈蔵 蔵書:「洋燈考」

本著「洋燈考」は、洋燈、石油ランプの歴史・種類・体系を知るうえで貴重な一冊です。当HPでも多くのものを引用させていただいてます。

フォトギャラリー更新

2023/02/19

サイトメニュー

NEWS

abn長野朝日放送「いいね!信州スゴジカラ」12月19日放送【書道のまち長野市篠ノ井の書在地】で当店所蔵の川村驥山扇揮毫「福喜受栄」額と貴重な驥山扇のプライベート8mmが当店元会長夫人のインタビューと供に放映されました。

看板&家宝

「川村驥山扇 揮毫」