和ガラスのこと

喜多川歌麿 婦女人相十品 「ビードロを吹く娘」

日本のガラスは、古くは瑠璃(るり)や玻璃(はり)呼ばれ、江戸時代から明治時代にかけては「びいどろ」*1や「ギヤマン」*2とも呼ばれていて、ガラス器は海外から伝わった非常に高価な品でした。 また、江戸時代に入るとガラス作りが職人たちにより本格的に始まります。その中でも長崎から入った西洋の吹きガラスの製法で一気に発展したのが江戸時代後期のガラスでした。西洋ではすでに早くから堅牢なソーダ石灰ガラスの製法を用いてましたが、日本では明治初期まで中国式の古い製法である鉛ガラスの製法でした。これが日本の江戸ガラスを特徴づけています。

|

明治維新後の文明開化で、西洋から近代的なガラスの 製造技術が入ってくると、事態は一変します。当時のガラス職人たちは、外国人技師から懸命にその技を学びました。その懸命な努力により技術が発達し、ビール瓶やしょうゆ差しをはじめ驚くほど様々なものがガラスで作られ、人々の暮らしに溶け込んでいきます。 西洋のものをそのまままねたものではなく一点一点職人たちがこだわりを持って作り上げた「和ガラス」 ヨーロッパ製のガラスにはない特有の温かみが感じられます。「和ガラス」の「和」という言葉には、日本という意味のほかに、なごみ、おだやか、のどかなどの意味が含まれています。「和ガラス」は、西洋のものを日本の感性で独自にアレンジした芸術品です。 *1 ポルトガル語のvidroに語源をもつ *2 オランダ語のdiamantに語をもち、主にカットグラスをさす

|

当店ホ-ムペ-ジでは、明治・大正・昭和初期にかけての年代に日本国内において作られた 玻璃器(ガラス器)や洋燈(石油ランプ)などを総称して「和ガラス」としています。 また、ホ-ムペ-ジ内の表記している「和ガラス」の製造年代は当店の推定年代です。

日本のガラス小史 詳しくはこちら

著書に見る和ガラスの魅力

➀「明治大正のガラス」 岡 泰正 監修

②「日本のガラス」その見方・楽しみ方 戸澤道夫 著

③「GLASS OF JAPAN/日本のガラス」 土屋良雄 著

④「和ガスの世界」 国立科学博物館・日本硝子製品工業会共催

⑤「週末の和ガラス」 河本慶子 著

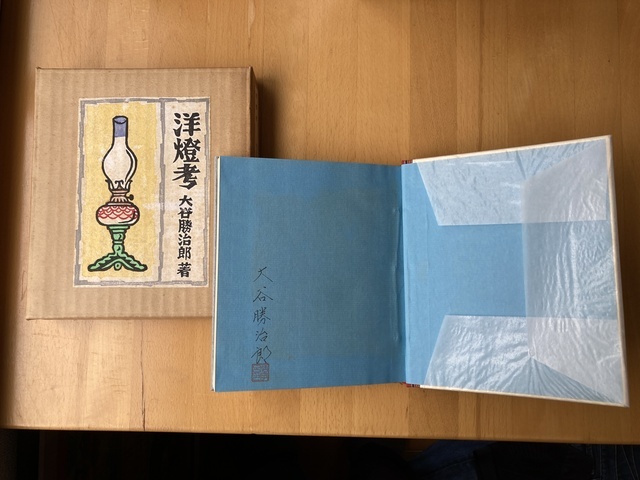

⑥「洋燈考」 大谷勝次郎 著

⑦「原色圖説洋燈考」 安川巌 著

⑧「らんぷ」 川上澄生 著

⑨「昭和モダンな器たち」 佐藤由紀子 著

⑩「和ガラスに抱かれて」 坂崎幸之助 著

詳しくはこちらをクリック

ガラス彩話

ガラスがわかる用語集

ガラスがよりよくわかるようにガラス用語を50音順に様々な文献より引用して作成

詳しくはこちらをクリック

日本のガラスやア-ル・ヌ-ブォ-のガラスが鑑賞できる美術館の紹介

詳しくはこちらをクリック

瀧澤商店 蔵書

和ガラス フォトギャラリー

お知らせ及びお詫び

現在、フォトギャラリ-に掲載しております写真は、大門蔵内の仕分作業中のためまだ一部しかアップされておりません。作業が完了したものから順次アップして参りますので、大変に申し訳ございませんが全品掲載まではもう暫くお待ちください。

「善光寺表参道たきたき澤」6/2(月)オ-プン

軽井沢発祥の蕎麦屋として人気を集め、都内でも複数店舗を構える川上庵が新ブランドの「善光寺表参道たき澤」を当店の大門蔵(長野市大門町)にオ-プンしました。近くにお越しの際は、是非お立ち寄りのうえご賞味下さい。

善光寺表参道たき澤 HP

【紹介記事①】2025/5/19

(新ブランド)蕎麦とかしわ料理を日本酒と共に楽しむ「善光寺表参道たき澤」がオ-プン

京町家を思わせる古民家は築100年以上、もとは「瀧澤商店」というガラス屋さんを改築しました。店に入ると池のある中庭や蔵、歴史を感じながらも洗練された空間が広がります。

信濃毎日新聞デジタル

信濃毎日新聞デジタル

【紹介記事②】2025/5/30

6/2(月)オ-プン「善光寺表参道たき澤」香りの高い蕎麦とかしわ料理を楽しむ新そば屋。和スイ-ツでカフェ時間も!

店名の「たき澤」は「瀧澤商店」に由来、書道家秋山白厳が揮毫した「瀧澤商店」の看板も当時のまま使用されています。

長野情報紙webKomachi

web Komachi

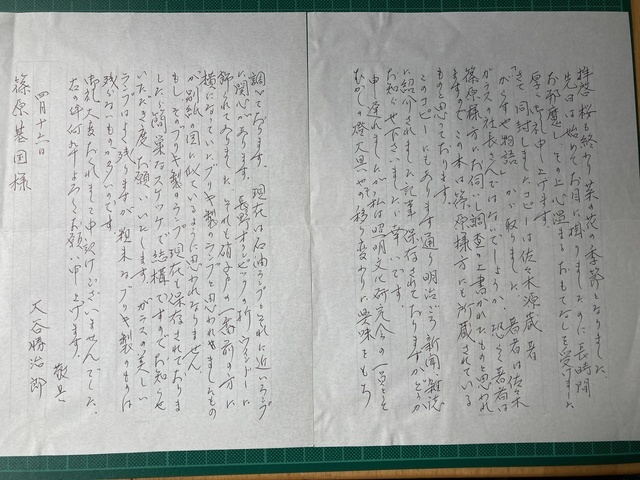

大谷勝治郎氏の手紙

2023/04/23

「洋燈考」の著者大谷勝治郎氏からの手紙が、先日5代目篠原基國の遺品のなかから見つかりました。大谷勝治郎氏が長野オリンピック観戦に長野に来られた際に当店のウィンドウに目を止め突然来店をされました。翌春(1999年4月)ご丁重に下さった御礼のお手紙です。

詳細はこちら

洋燈蔵 蔵書:「洋燈考」

本著「洋燈考」は、洋燈、石油ランプの歴史・種類・体系を知るうえで貴重な一冊です。当HPでも多くのものを引用させていただいてます。

フォトギャラリー更新

2023/02/19

サイトメニュー

NEWS

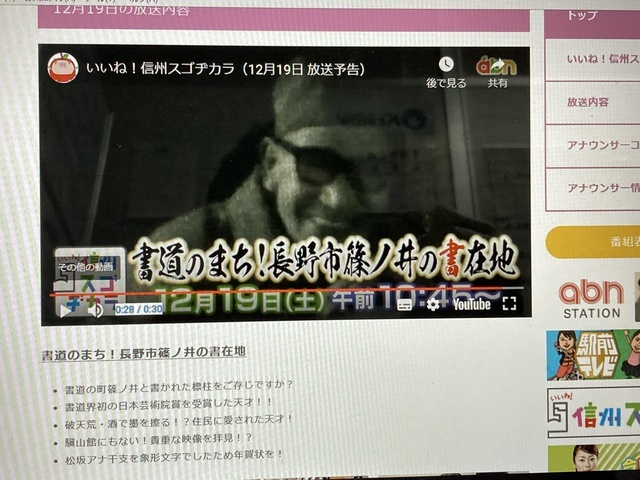

abn長野朝日放送「いいね!信州スゴジカラ」12月19日放送【書道のまち長野市篠ノ井の書在地】で当店所蔵の川村驥山扇揮毫「福喜受栄」額と貴重な驥山扇のプライベート8mmが当店元会長夫人のインタビューと供に放映されました。

看板&家宝

「川村驥山扇 揮毫」