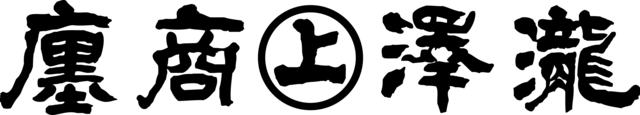

「日本橋 瀧澤本店」のこと

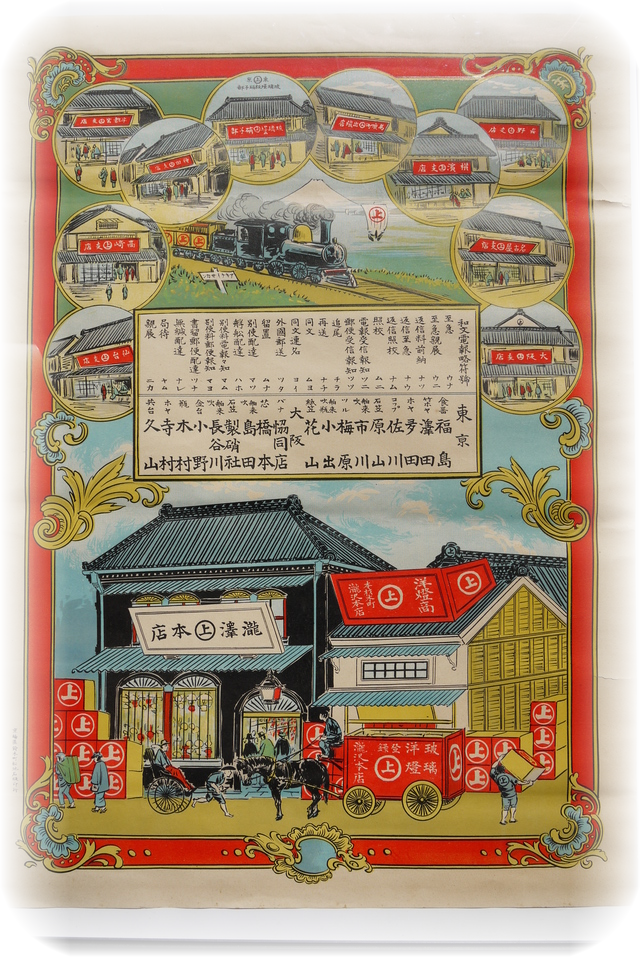

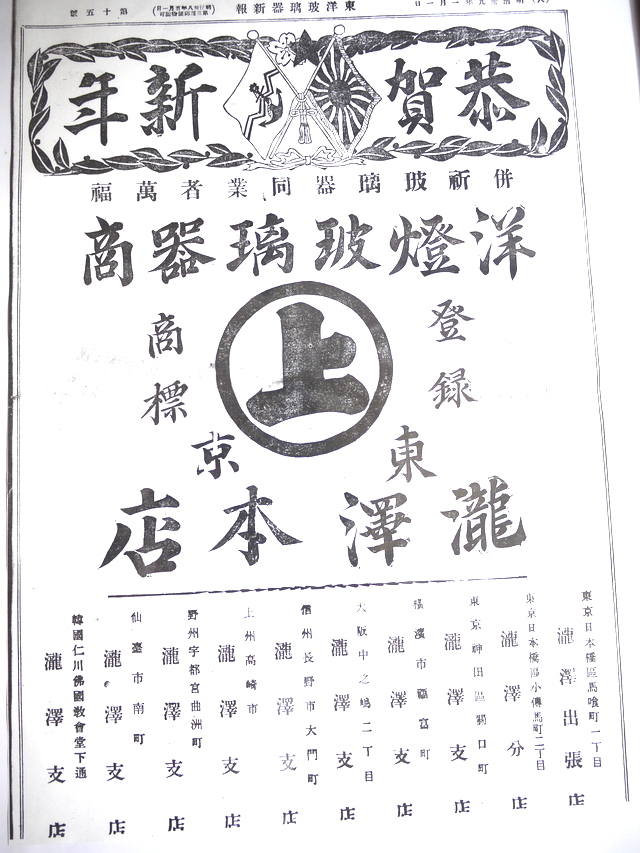

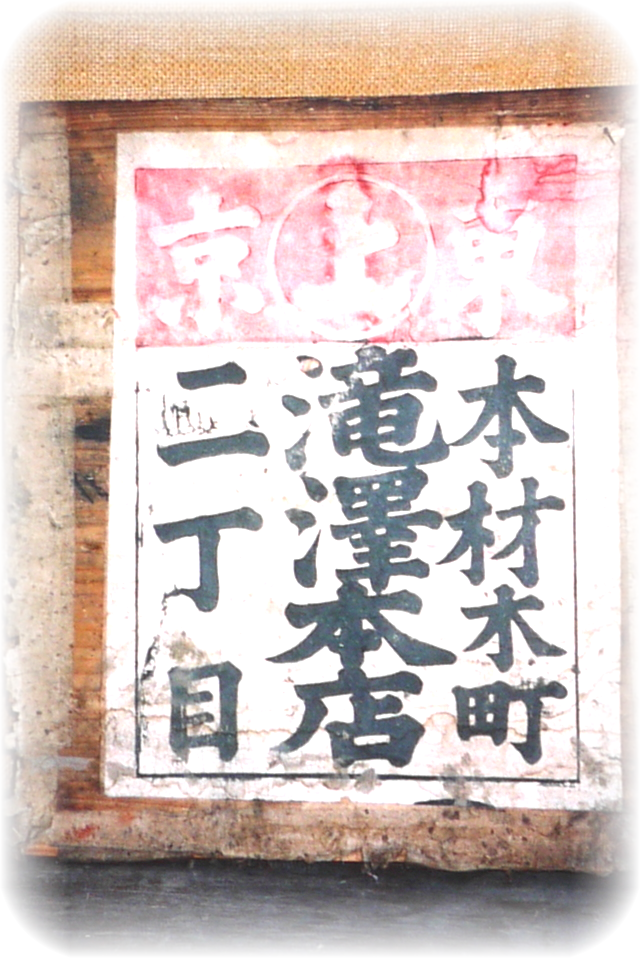

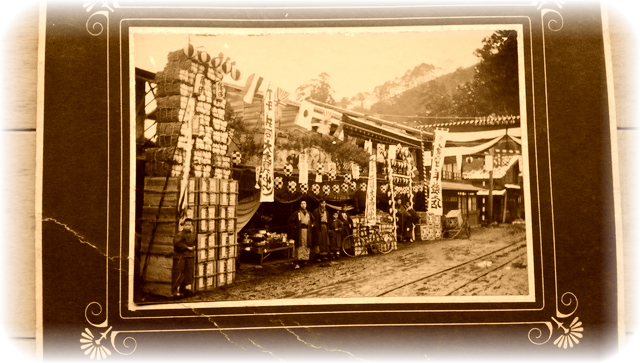

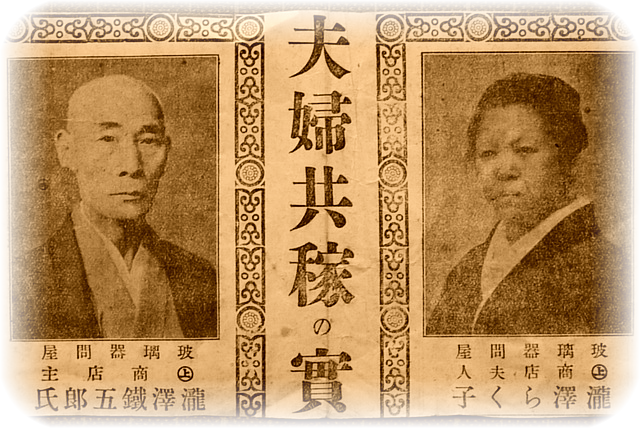

初代 瀧澤鉄五郎が長野野県長野市から上京し夫婦して露店やランプの担ぎ売りから身を起こし、明治19年に洋燈(石油ランプ)玻璃器(ガラス器)商「瀧澤本店」を日本橋区本材木町2丁目(現 日本橋2~3丁目)に創業した。 大隈重信(8・17代総理大臣)との親交や藤原銀次郎(富岡製紙工場支配人・王子製紙社長・国務大臣)との縁続きもあって、明治30年代の石油ランプ最盛期において創業から僅か10数年で同業の先輩を凌ぎ硝子製品問屋の四大問屋の一となる洋燈玻璃器商店を築いた。 本店を前記日本橋区本材木町に、仕入店を同堀留町に、東京支店を馬喰町に構え、その後も全国各地に商いの裾のを広げて明治39年には、横浜、高崎、宇都宮、仙台、長野、名古屋、大阪、仁川(韓国)、支那などに14店を展開した。 また、明治末期には洋燈(石油ランプ)の凋落、衰退に伴い、主な取り扱いを洋燈から玻璃器(ガラス器)に移し、他に瓦斯器や電器具なども扱い時代に即して商いの裾を拡げた。

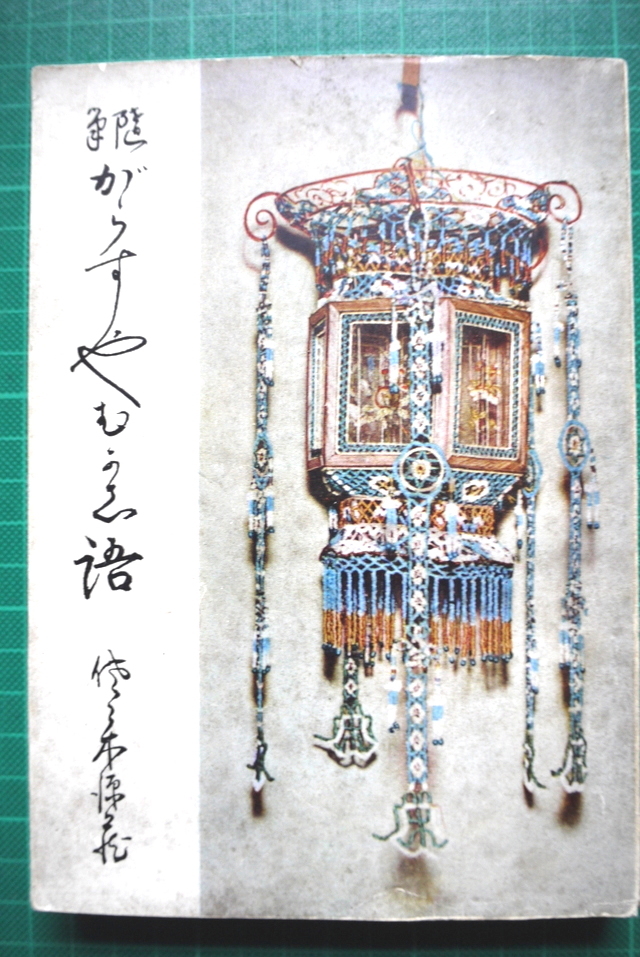

随筆「がらすやむかし語」 佐々木源蔵

随筆「がらすやむかし語」 詳しくはこちら

大正3年、2代目 正太郎が早逝し(享年39歳)後継ぎがいなかったため、長野支店店主 篠原喜十郎(瀧澤鉄五郎の義弟)が3代目を継承するとともに「日本橋瀧澤本店」をたたみ、本拠をル-ツに移すことにし長野支店(長野県長野市大門町530番地)に「瀧澤硝子店」として店名も改め店を構えた。 またそれと同じくして正太郎の一人娘(八重子)を後見人として引き取り育た。のちに4代目となる長男 篠原一英と結婚をしている。 昭和40年、5代目 篠原基國が硝子問屋卸商から「ゼネコン取引のビルガラス工事を主体とする事業へと体質変換を図り、「株式会社 瀧澤硝子店」に改組し積極的な拡大展開で全国でも有数な硝子工事店とした。平成25年、6代目が急病に倒れたこともあり創業から140余年続いた硝子商「瀧澤本店」の暖簾に幕を降ろした。 (現在、建物は残るが店舗棟はテナント貸 山翠舎) 平成26年、「日本橋 瀧澤本店」及び「瀧澤硝子店」の創業よりの諸資料や明治、大正、昭和時代の洋燈(ランプ)、玻璃器(ガラス器)などを保存し後世に伝える事を主たる目的とし、また長野市大門町の建物(平成12年長野市景観賞受賞:明治初期建造物)を維持・管理する「瀧澤商店」を「日本橋 瀧澤本店」の存続会社として新たに設立した。

「山翠舎」 詳しくはこちら

「長野市景観賞」 詳しくはこちら

「善光寺表参道たきたき澤」6/2(月)オ-プン

軽井沢発祥の蕎麦屋として人気を集め、都内でも複数店舗を構える川上庵が新ブランドの「善光寺表参道たき澤」を当店の大門蔵(長野市大門町)にオ-プンしました。近くにお越しの際は、是非お立ち寄りのうえご賞味下さい。

善光寺表参道たき澤 HP

【紹介記事①】2025/5/19

(新ブランド)蕎麦とかしわ料理を日本酒と共に楽しむ「善光寺表参道たき澤」がオ-プン

京町家を思わせる古民家は築100年以上、もとは「瀧澤商店」というガラス屋さんを改築しました。店に入ると池のある中庭や蔵、歴史を感じながらも洗練された空間が広がります。

信濃毎日新聞デジタル

信濃毎日新聞デジタル

【紹介記事②】2025/5/30

6/2(月)オ-プン「善光寺表参道たき澤」香りの高い蕎麦とかしわ料理を楽しむ新そば屋。和スイ-ツでカフェ時間も!

店名の「たき澤」は「瀧澤商店」に由来、書道家秋山白厳が揮毫した「瀧澤商店」の看板も当時のまま使用されています。

長野情報紙webKomachi

web Komachi

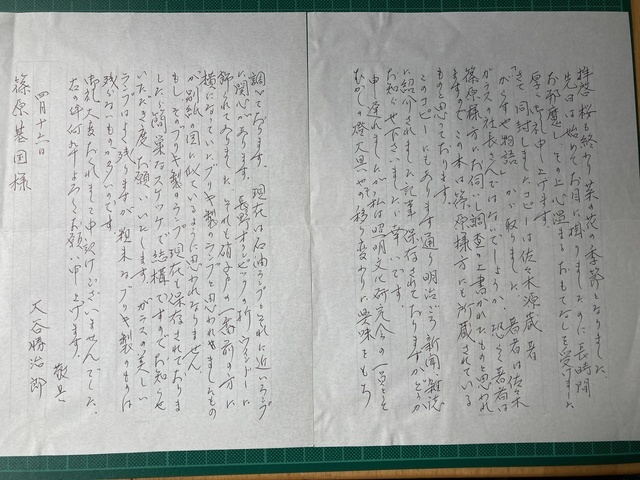

大谷勝治郎氏の手紙

2023/04/23

「洋燈考」の著者大谷勝治郎氏からの手紙が、先日5代目篠原基國の遺品のなかから見つかりました。大谷勝治郎氏が長野オリンピック観戦に長野に来られた際に当店のウィンドウに目を止め突然来店をされました。翌春(1999年4月)ご丁重に下さった御礼のお手紙です。

詳細はこちら

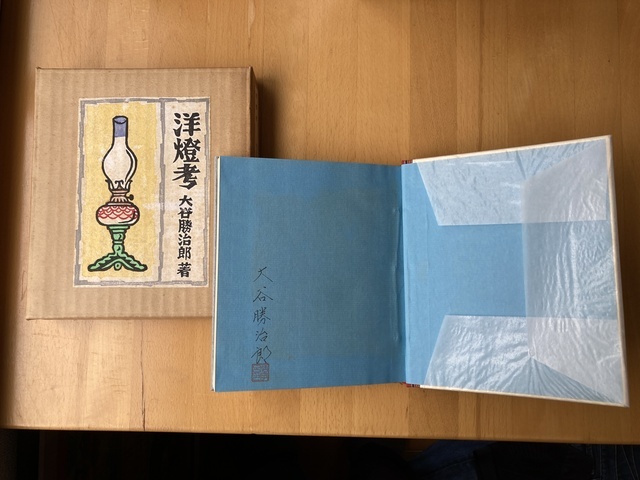

洋燈蔵 蔵書:「洋燈考」

本著「洋燈考」は、洋燈、石油ランプの歴史・種類・体系を知るうえで貴重な一冊です。当HPでも多くのものを引用させていただいてます。

フォトギャラリー更新

2023/02/19

サイトメニュー

NEWS

abn長野朝日放送「いいね!信州スゴジカラ」12月19日放送【書道のまち長野市篠ノ井の書在地】で当店所蔵の川村驥山扇揮毫「福喜受栄」額と貴重な驥山扇のプライベート8mmが当店元会長夫人のインタビューと供に放映されました。

看板&家宝

「川村驥山扇 揮毫」