和ガラスの世界

「和ガラス」は、西洋のものを日本人の感性で独自に作り上げた芸術品です

日本人感性を生かして、明治・大正・昭和初期にかけて創られて来た「和ガラス」。玻璃器(ガラス器)を中心に洋燈(石油ランプ)や日用小物など、素朴な温かさのなかに繊細な美しさを持った「和ガラス」の美をお楽しみ下さい。明治はガラスという素材が生活のなかに深くとけこんでいった時代でした。古きうつわたちには個性と表情がありました。無色透明のガラスが日常を演出し、妖精のような色ガラスが都市のモダンさを象徴していました。「和ガラス」は、アンティークガラスとかレトロガラスといった骨董品として見て楽しむだけではな、普段の暮らしの中で気軽に使う楽しみを味わうことで、あなたのライフスタイルをより豊かで潤いあるものに演出してくれるはずです。そんな、粋で、遊び心がいっぱいにあふれる「和ガラス」の世界をご満喫ください。

ガラスはもともと、海外から伝わったもの。「ギヤマン」「びいどろ」などと呼ばれた、非常に高価な品。日本では、江戸時代に入るとガラスづくりが本格的に始まります。明治維新後の文明開化で、西洋から近代的なガラスの製造技術が入ってくると、当時の職人たちは懸命にその技を学びました。やがて技術が発達し、驚くほど様々なものがガラスで作られ、人々の暮らしに溶け込んでいきます。その中で日本人の手により、日本の暮らしに合わせた形や意匠が生み出されます。和のテイストを持ったモダンなガラスの作品が「和ガラス」です。一点一点職人たちがこだわりを持って作り上げたガラスの器。そこには、工匠の工夫や室礼による涼味があり、洒落があり、遊びが感じられます。「和ガラス」は、西洋のものを日本の感性で独自にアレンジした芸術品です。

石油ランプは、幕末から明治にかけて日本にもたらされ、人々の暮らしを一変させました。まさに文明開化の象徴でもありました。石油ランプが最も盛んだったのが日露戦争後の好況期で、手軽で明るいランプは庶民たちにも手放すことのできないものでした。また、こうした実用本位のものだけでなく美しいガラスを使い、手の込んだ装飾を駆使した贅くな座敷用ランプも多く作られました。明治の終わりになり電気が家庭に普及するようになると、より独創性にあふれた凝ったデザインのガラスランプが職人たちによって作り出されます。明治~大正時代のガラス製品には不格好なものが少なくありません。しかしそこにはその時代ならではの空気が封印されているのです。西洋の技術を取り入れながら、しっかりと「和のガラス」をつくってしまう日本人の想像力に改めて感動してしまいます。陶器や漆器とは異なり、光を透し、響きあうガラスは、日常に独特の光を放っています。粋で、遊びごころいっぱいの「和ガラス」の美を感じて下さい。

和ガラスのこと

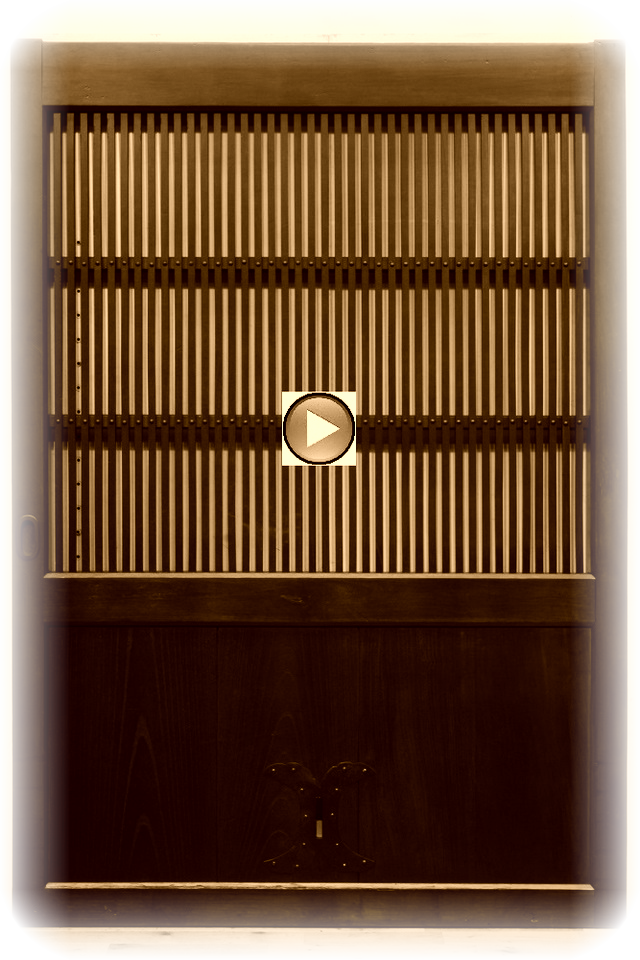

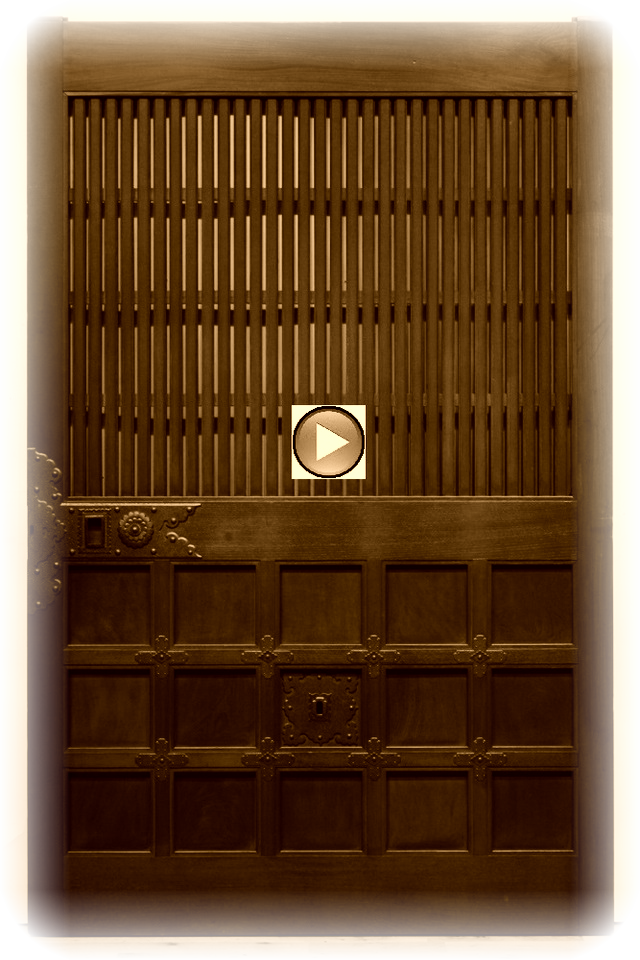

玻璃器蔵HARIKI-KURA

洋燈蔵YOTO-KURA

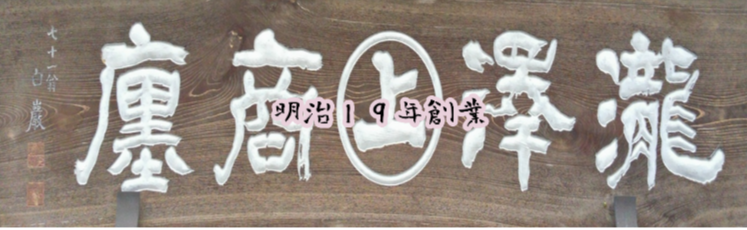

「日本橋 瀧澤本店」のこと

著書に見る和ガラスの魅力

ガラス彩話

瀧澤商店 蔵書

和ガラス フォトギャラリー

今現在、フォトギャラリ-に掲載しております写真は、蔵内仕分作業中のためまだ一部しかアップされておりません。作業が完了したものから順次アップして参りますので、大変に申し訳ございませんが全品掲載までもう暫くお時間をいただけますようお願いいたします。

お問合せ・ご相談は、メ-ルにて受け付けております。

まずはお気軽にご連絡ください。

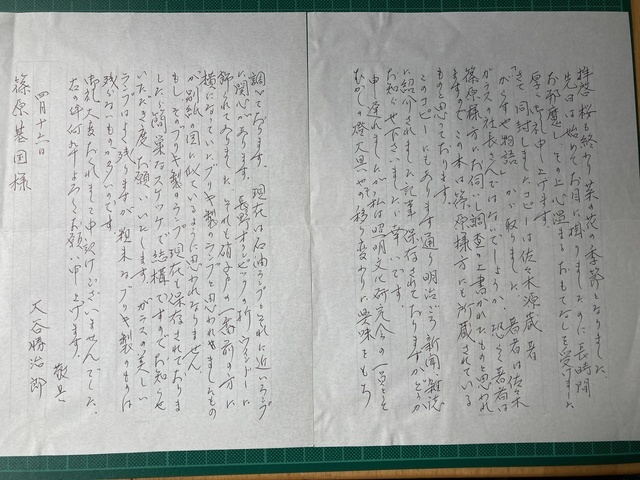

大谷勝治郎氏の手紙

2023/04/23

「洋燈考」の著者大谷勝治郎氏からの手紙が、先日5代目篠原基國の遺品のなかから見つかりました。大谷勝治郎氏が長野オリンピック観戦に長野に来られた際に当店のウィンドウに目を止め突然来店をされました。翌春(1999年4月)ご丁重に下さった御礼のお手紙です。

詳細はこちら

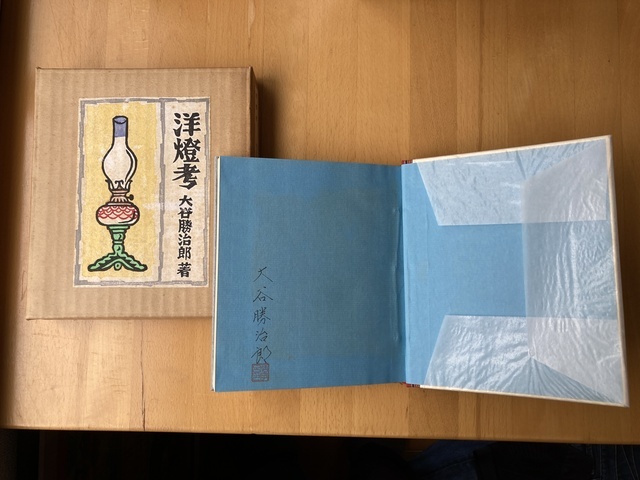

洋燈蔵 蔵書:「洋燈考」

本著「洋燈考」は、洋燈、石油ランプの歴史・種類・体系を知るうえで貴重な一冊です。当HPでも多くのものを引用させていただいてます。

フォトギャラリー更新

2023/02/19

サイトメニュー

NEWS

abn長野朝日放送「いいね!信州スゴジカラ」12月19日放送【書道のまち長野市篠ノ井の書在地】で当店所蔵の川村驥山扇揮毫「福喜受栄」額と貴重な驥山扇のプライベート8mmが当店元会長夫人のインタビューと供に放映されました。

看板&家宝

「川村驥山扇 揮毫」