玻璃器蔵:蔵書 No008

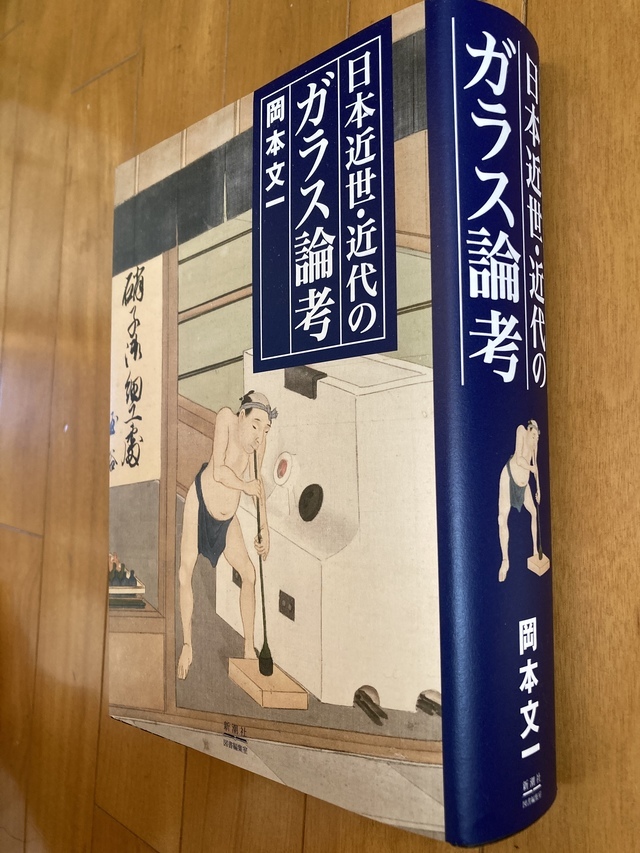

『日本近世・近代のガラス論考』 岡本文一 著

「日本近世・近代のガラス論考」 (令和2年11月25日・新潮社)

ニッポンは江戸時代に西洋のガラス製造技術を獲得していた。江戸期の九州藩は旺盛な探究心と西洋書物だけを武器に最新のガラス技術を導入すると共に近代工業を興した。未解明だった江戸時代のガラス製造の実態を解き明かす画期的な論考。 (新潮社)

長年の研究をもとに新しい知見も交えてまとめられた綿密な論考で、日本のガラスに興味をお持ちの方におすすめ (日本ガラス工芸学会)

今まで誰も手がけなかった我が国のガラス工芸の歴史をあらゆる資料をもとに徹底深求。日本工芸史に輝く労作 (版元ドットコム)

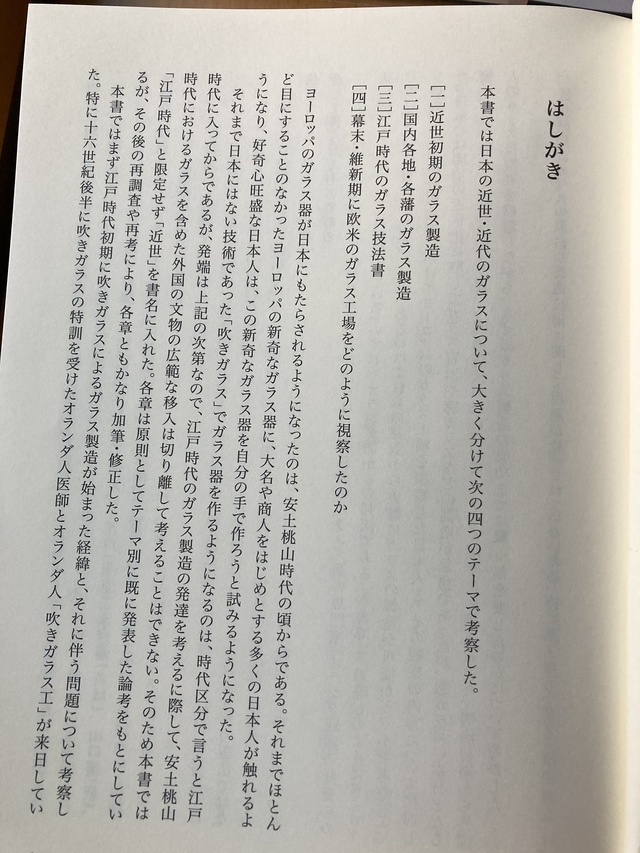

はしがき

本書では日本の近世・近代のガラスについて、大きく分けて次の四つの手テ-マで考察した。

(一)近世初期のガラス製造

(二)国内各地・各藩のガラス製造

(三)江戸時代のガラス技法書

(四)幕末・維新期に欧米のガラス工場をどのように視察したのか

ヨ-ロッパのガラス器が日本にもたらされるようになったのは、安土桃山時代の頃からである。それまでほとんど目にすることのなかったヨ-ロッパの新奇なガラス器に、大名や商人をはじめとする多くの日本人が触れるようになり、好奇心の旺盛な日本人は、この数奇なガラス器を自分の手で作ろうと試みるようになった。

(二)国内各地・各藩のガラス製造

図2-13 「大阪ガラス発祥の地」の碑

図2-14 ガラス業者が寄進した灯籠二基 「大阪住吉大社」

【一】大阪でガラス製造が始まった時期

(前略)

これらの伝承に基づき、大阪天満宮の蛭子門の前には、大阪硝子製品協同組合が設立三十周年を記念して昭和五四年(一九七九年)に寄進した「大阪ガラス発祥之地」という石碑(図-2-13)が建てられている。この石碑には「宝暦年間(一七五一年)長崎商人幡磨屋清兵衛天満天神鳥居ニ向上ヲ設ケ当時ノ玉屋ヲ開業大阪ガラス商業ノ始祖トナル」と刻されていて、大阪における硝子製造の最初を宝暦元年(一七五一年)としている。

(中略)

上記とは別に、住吉大社には、大阪のガラス業者(玉栄講)十四名が文政十一年に奉納した二基の灯籠(図2-14)が残されており、文政年間にはかなりガラス製造が盛んであったことが推測される。

(中略)

「買物案内」をはじめ数々の文献から同じガラスを扱う生業でも、各種の名称が見られて面白い。すべてを紹介できないが、順不同、年代不動でいくつか列記すると、眼鏡・望遠鏡関係以外では、「ぎやまんさいく」「びいどろギヤマン細工所」「硝子細工所」「諸びいどろさいく」「びいどろ屋」「ギヤマン工」「和吹硝子業者」などが挙げられる。いずれにしろ少なくとも十八世紀後半以降、大阪で硝子製造業が定着していたことは知ることが出来る。

あとがき

江戸時代に硝子を意味する言葉として一般に「ビ-ドロ」「ビイドロ」「びいどろ」が使われていたことは、時代劇や歴史小説などを通じ広く知られているのではないだろうか。次に「ギヤマン」ではないかと思う。当時もこの一つの用語を知っていれば、ほとんど用が足りた。ところが実際にはガラスを表す多様な用語や表記があった。

本書に記載した漢字表記でも「玻璃」「瑠璃」「流璃」「硝子」「瓦蝋斯」「瓦刺斯」などがあり、読み方も「硝子」は現代のように「ガラス」と読まずに「ビ-ドロ」と読むことが多く、「しょうし」と読んでいる場合もある。また「玻璃」と書いて「ビ-ドロ」と振り仮名が振ってある場合もある。

(中略)

「Glass(オランダ語ではGlas)」が「ガラス」という用語で全国的に統一されたのは、明治になって近代化が進むのと軌を一にしている。板ガラス(窓ガラス)をはじめ、電球、各種瓶類、テ-ブルウェア等々、近代あるいは現代の生活にとってガラスが不可欠な素材になったからである。このあたりの事情が同じ生活に使われる素材であっても、日本人にとっての受け止め方が、未だに他の工芸分野の素材と少し異なる要因になっていると思う。長い歴史と文化の中で培われてきた印象や感懐が、ガラスという素材に対しては薄いと言い換えても良いかもしれない。

岡本文一先生からのお手紙

当店所蔵の本書は、著者であられる岡本文一先生より直接、恵贈をいただいた蔵書です。(令和2年11月30日) 岡本文一先生に御礼もうしあげます。ありがとうございました。

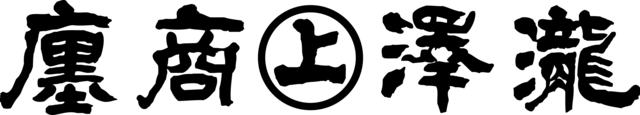

「善光寺表参道たきたき澤」6/2(月)オ-プン

軽井沢発祥の蕎麦屋として人気を集め、都内でも複数店舗を構える川上庵が新ブランドの「善光寺表参道たき澤」を当店の大門蔵(長野市大門町)にオ-プンしました。近くにお越しの際は、是非お立ち寄りのうえご賞味下さい。

善光寺表参道たき澤 HP

【紹介記事①】2025/5/19

(新ブランド)蕎麦とかしわ料理を日本酒と共に楽しむ「善光寺表参道たき澤」がオ-プン

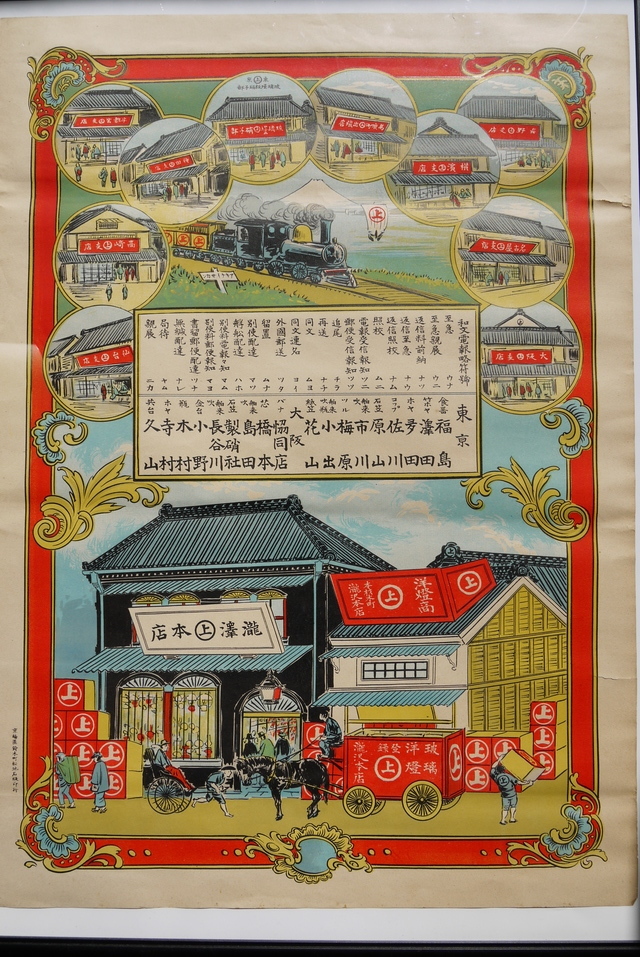

京町家を思わせる古民家は築100年以上、もとは「瀧澤商店」というガラス屋さんを改築しました。店に入ると池のある中庭や蔵、歴史を感じながらも洗練された空間が広がります。

信濃毎日新聞デジタル

信濃毎日新聞デジタル

【紹介記事②】2025/5/30

6/2(月)オ-プン「善光寺表参道たき澤」香りの高い蕎麦とかしわ料理を楽しむ新そば屋。和スイ-ツでカフェ時間も!

店名の「たき澤」は「瀧澤商店」に由来、書道家秋山白厳が揮毫した「瀧澤商店」の看板も当時のまま使用されています。

長野情報紙webKomachi

web Komachi

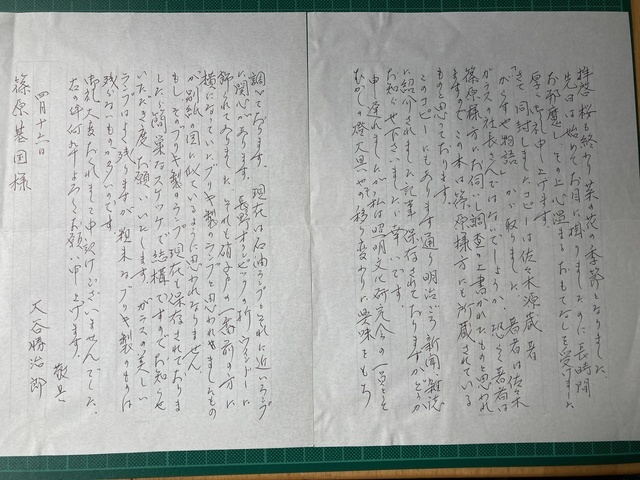

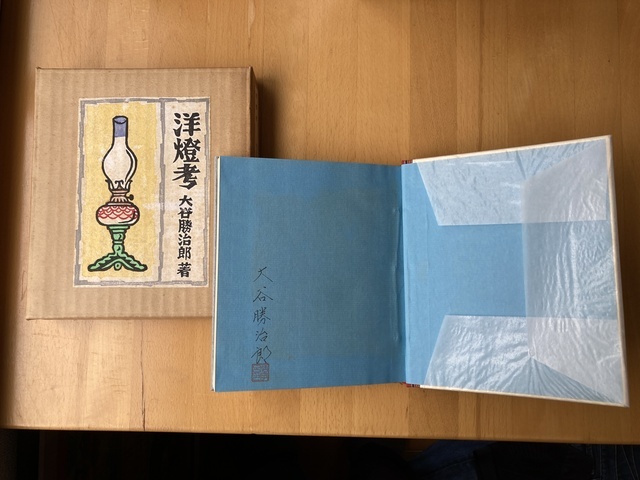

大谷勝治郎氏の手紙

2023/04/23

「洋燈考」の著者大谷勝治郎氏からの手紙が、先日5代目篠原基國の遺品のなかから見つかりました。大谷勝治郎氏が長野オリンピック観戦に長野に来られた際に当店のウィンドウに目を止め突然来店をされました。翌春(1999年4月)ご丁重に下さった御礼のお手紙です。

詳細はこちら

洋燈蔵 蔵書:「洋燈考」

本著「洋燈考」は、洋燈、石油ランプの歴史・種類・体系を知るうえで貴重な一冊です。当HPでも多くのものを引用させていただいてます。

フォトギャラリー更新

2023/02/19

サイトメニュー

NEWS

abn長野朝日放送「いいね!信州スゴジカラ」12月19日放送【書道のまち長野市篠ノ井の書在地】で当店所蔵の川村驥山扇揮毫「福喜受栄」額と貴重な驥山扇のプライベート8mmが当店元会長夫人のインタビューと供に放映されました。

看板&家宝

「川村驥山扇 揮毫」