洋燈蔵:蔵書 No004

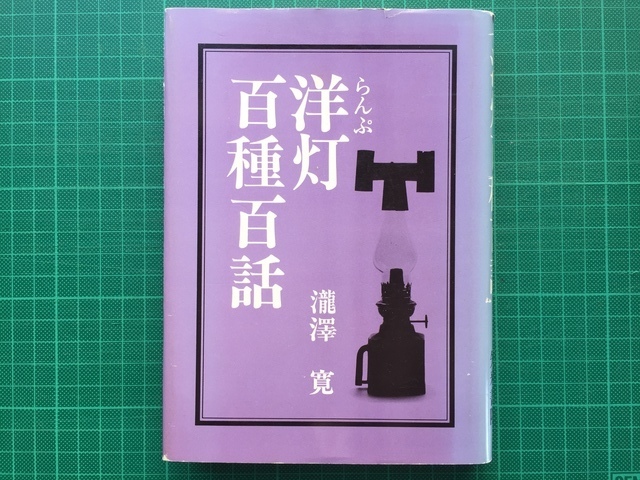

『洋灯 百種百話』 瀧澤 寛 著

『らんぷ 洋灯百種百話』 瀧澤 寛著 (昭和52年・矢来書院刊)

本書は、洋灯(石油ランプ)を題材にしたエッセー集です。見開きをエッセーとらんぷの写真で半々にして構成されています。日本の石油ランプの歴史も含めて、明治・大正期の人々の生活とのかかわりを他にはない様々な観点、切り口から楽しく感じられる書籍です。また、著者はこの本の他にも『百種百話』シリーズを執筆しています。

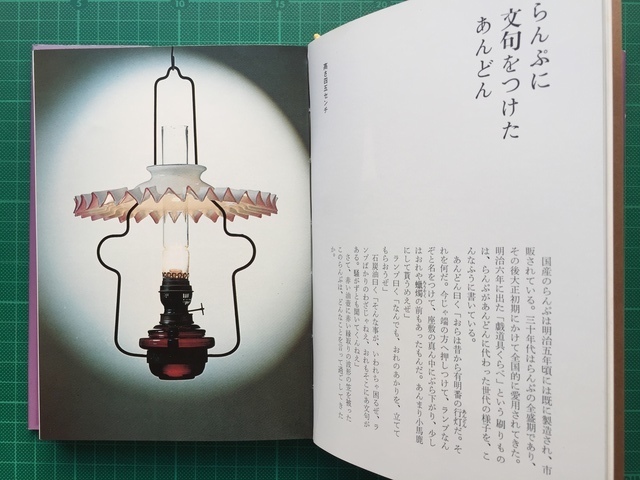

「らんぷに文句をつけたあんどん」

国産のらんぷは明治五年頃には既に製造され、市販されている。三十年代にはらんぷの全盛期であり、その後大正初期にかけて全国的に愛用された。明治六年に出た「戯道具くらべ」という刷りものは、らんぷがあんどんに代わった世代の様子を、こんな風に書いている。あんどん曰く「おらは昔から有明番の行灯だ。それを何だ。今じゃ隅の方へ押しつけて、ランプなんぞと名をつけて、座敷の真ん中にぶら下がり、少しはおれや蝋燭の前もあったもんだ。あんまり小馬鹿にして貰うめえぜ」らんぷ曰く「なんでも、おれのあかりを立ててもらおうぜ」石炭曰く「そんな事が、いわれちゃ困るぜ、ランプばかりのわざじゃねえ、おれもそこにはあ文句がある。騒がずとも聞いてくんねえ」さて、赤い油壷に赤い縁取りの波形の笠を被ったこのらんぷは、どんなことを言って過ごしてきたのか。

「吊り金具に残る明治の愛情」

吊ランプに使われる笠には平笠と石笠がある。平笠には紙張り、乳白色のガラス製、アルミニュウム製などがあるが、紙製やガラス製には紅や青色で縁取りをしたり、こんな波型のヒダをつけて、大輪の花のように飾り立てたものがある。石笠には三角形で上が開いているものと、碗なりの丸い形で上が開いたものなどがあり、いずれも乳白色のガラス製である。吊り金具の飾りには、どうゆうわけか魚の形が多いようだが、これは豪快な鉛の竜がついている。輪島の漆工作家が愛蔵していたらんぷは、その釣り金具が珍品だった。〒印の鞄を下げて走っている明治の郵便配達夫がついていた。郵便屋さんも新職業だったのだろう。らんぷの吊り金具に郵便屋さんを選んだ明治の職人さんの着想はほほえましい。吊り金具一つにも愛情が籠っている。そんな時代はやはり夢も育ったのだろう。

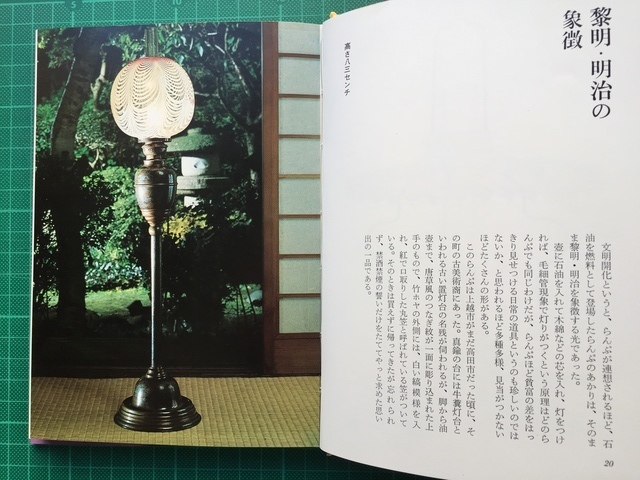

「火災防止に警視庁からオフレが出る」

真鍮製の台らんぷで卓上用のものだが、足の中央のねじを回すと、中にもう一本真鍮の脚が入っていて、伸ばすと座敷用の台ランプになる。台らんぷの口金(バ-ナ-)にも平芯と巻芯の両種類が使われたが光力の強さから、上等のらんぷには巻芯が多く使われたようである。芯の出し入れは、ねじの操作で、芯にかませてある歯車を回して調整する。ガラス製の油壷は熱の伝導が少ないうえに中が見える重宝さはあったが割れやすくて、火災の原因にもなった。金属製の方には、熱が加わると爆発するという危険性があった。明治四十三年に警視庁は、火災防止のために下宿屋で使用する台ランプは金属製の油壷でなければならぬ、と規定したが、吊ランプは火災の心配が少なかったためか、その規定に入らなかったと言われている。そのためだろう、いま残っている吊ランプには、ガラス製の油壷の方がずっと多い。

洋燈蔵 フォトギャラリ-

【あかり】

お知らせ及びお詫び

現在、フォトギャラリ-に掲載しております写真は、大門蔵内の仕分作業中のためまだ一部しかアップされておりません。作業が完了したものから順次アップして参りますので、大変に申し訳ございませんが全品掲載まではもう暫くお待ちください。

詳しくは「善光寺大門蔵

「善光寺表参道たきたき澤」6/2(月)オ-プン

軽井沢発祥の蕎麦屋として人気を集め、都内でも複数店舗を構える川上庵が新ブランドの「善光寺表参道たき澤」を当店の大門蔵(長野市大門町)にオ-プンしました。近くにお越しの際は、是非お立ち寄りのうえご賞味下さい。

善光寺表参道たき澤 HP

【紹介記事①】2025/5/19

(新ブランド)蕎麦とかしわ料理を日本酒と共に楽しむ「善光寺表参道たき澤」がオ-プン

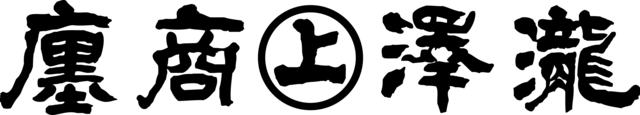

京町家を思わせる古民家は築100年以上、もとは「瀧澤商店」というガラス屋さんを改築しました。店に入ると池のある中庭や蔵、歴史を感じながらも洗練された空間が広がります。

信濃毎日新聞デジタル

信濃毎日新聞デジタル

【紹介記事②】2025/5/30

6/2(月)オ-プン「善光寺表参道たき澤」香りの高い蕎麦とかしわ料理を楽しむ新そば屋。和スイ-ツでカフェ時間も!

店名の「たき澤」は「瀧澤商店」に由来、書道家秋山白厳が揮毫した「瀧澤商店」の看板も当時のまま使用されています。

長野情報紙webKomachi

web Komachi

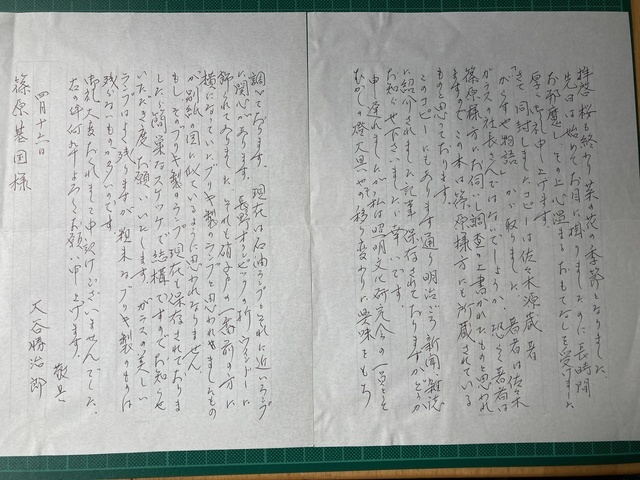

大谷勝治郎氏の手紙

2023/04/23

「洋燈考」の著者大谷勝治郎氏からの手紙が、先日5代目篠原基國の遺品のなかから見つかりました。大谷勝治郎氏が長野オリンピック観戦に長野に来られた際に当店のウィンドウに目を止め突然来店をされました。翌春(1999年4月)ご丁重に下さった御礼のお手紙です。

詳細はこちら

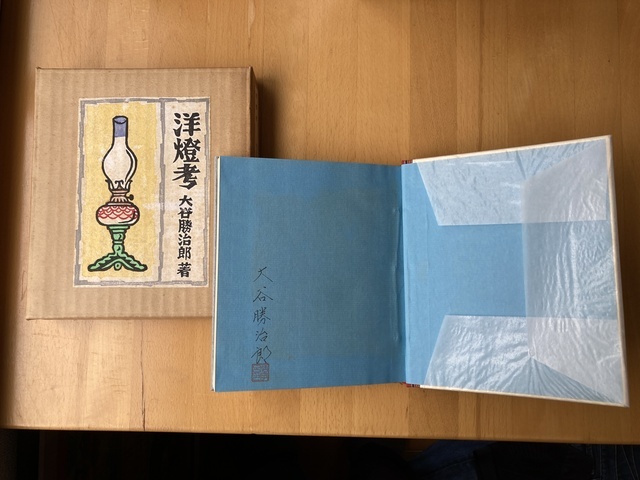

洋燈蔵 蔵書:「洋燈考」

本著「洋燈考」は、洋燈、石油ランプの歴史・種類・体系を知るうえで貴重な一冊です。当HPでも多くのものを引用させていただいてます。

フォトギャラリー更新

2023/02/19

サイトメニュー

NEWS

abn長野朝日放送「いいね!信州スゴジカラ」12月19日放送【書道のまち長野市篠ノ井の書在地】で当店所蔵の川村驥山扇揮毫「福喜受栄」額と貴重な驥山扇のプライベート8mmが当店元会長夫人のインタビューと供に放映されました。

看板&家宝

「川村驥山扇 揮毫」