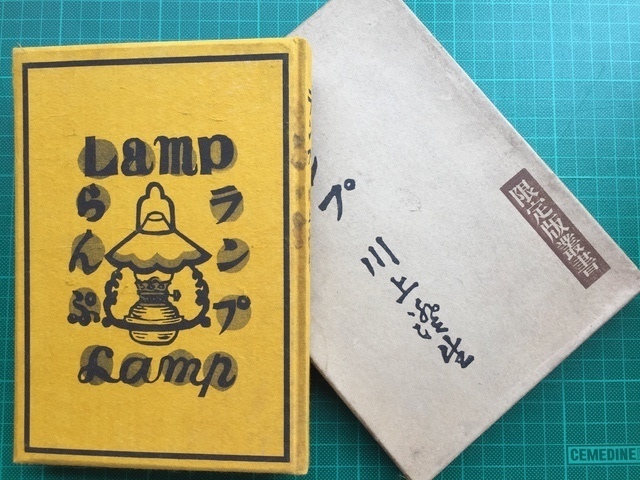

洋燈蔵:蔵書 No003

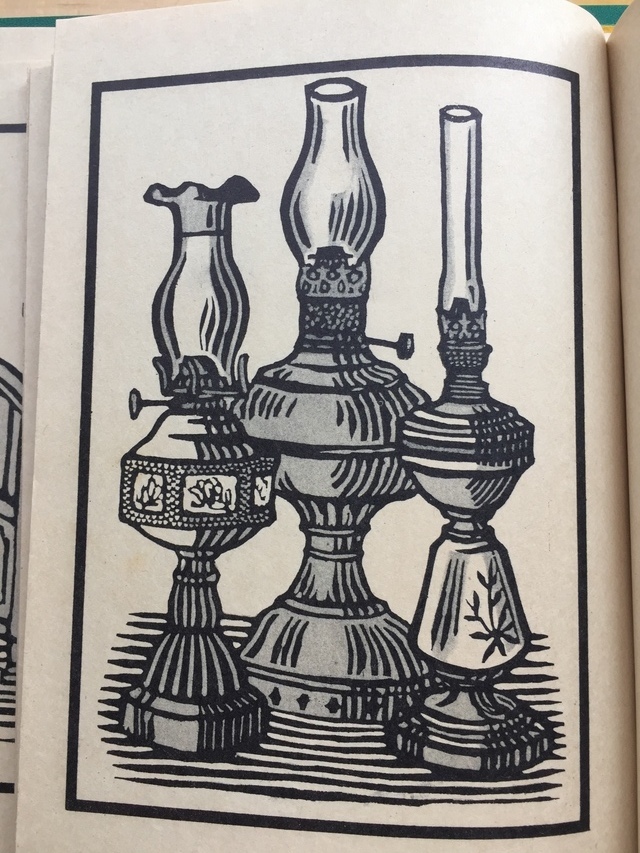

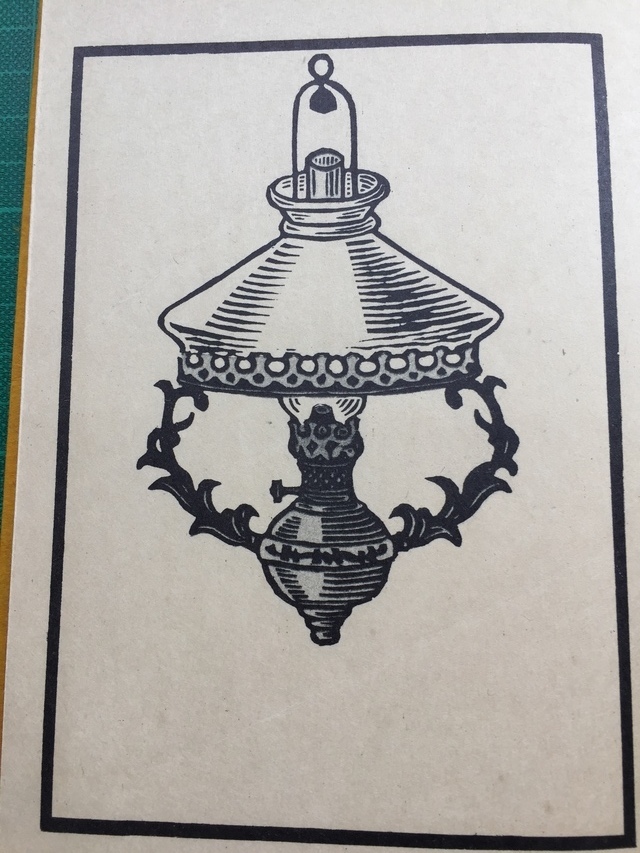

『ランプ』 川上澄生著

『ランプ』 川上澄生 著(昭和28年・竜星閣刊・限定1000部)

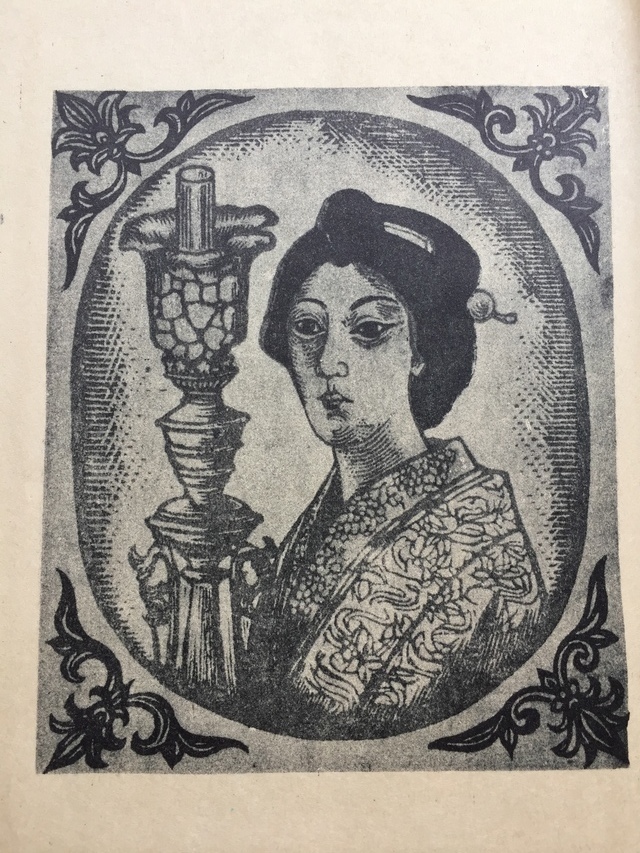

本書は、詩人・版画家の川上澄生(かわかみすみお)の文と木版集です。そして川上澄生といえば文明開化や南蛮風俗に材をとった多彩な木版画であり、たとえばランプであり洋館であり馬車であり山高帽の紳士が描かれています。ランプの時代を彷彿とさせる文面と情緒を感じさせるランプの版画が満載の洋燈・ランプの世界魅了し、引き込まれる本です。 (初版、昭和15年・アオイ書房刊・限定500部) (昭和52年、東峰書房刊、復刻版500部) 昭和52年にも東峰書房刊より復刻版(初版限定500部)か発刊されている。 また、本書以外にも「洋燈と女」(昭和40年・手彩色入墨摺木版画・限定50部)がある。

M

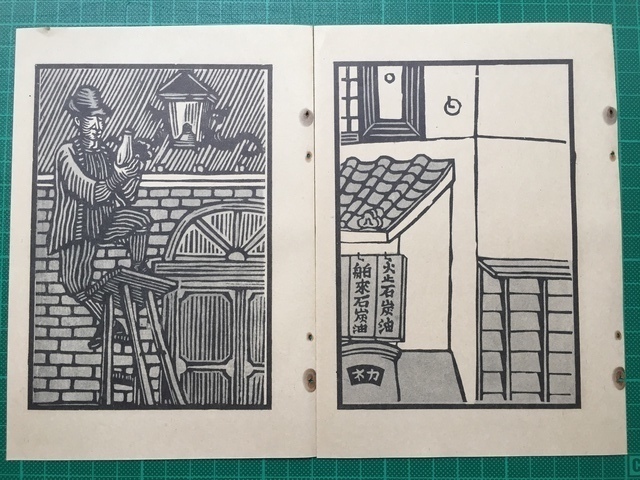

夕方近い街には点燈夫の先駆のやうに街燈や軒燈を掃除して歩く役の人があった。いでたちは点燈夫も同じこと、半ズボンに脚絆をはいて草履がけで必ず鍔のぐにやぐにやに垂れ下がつた古い中折帽を被り薄汚れた手拭を首に巻いて居る。そして脚立を肩にかけ、ひたひたと走り、街燈や軒燈のところで適当に脚立を拡げ或いはそのまま立てかける。それから幾足か脚立に登つて街燈や軒燈の中から洋燈を取り出す。馴れた手つきで火筒の中を油染みた布でえぐるやうに拭き、石油の足りない油壷には石油を満たし、洋燈の心をちよっとひねり、急いで脚立から下り、又脚立を担いで次の場所に駆けて行く。点燈夫はそれから来るのである。手提げ洋燈を持ってやはり脚立を担いでやって来る。針金の曲がった先につして居るのは艦楼切れに洋燈の火を移し、街燈や軒燈の中の洋燈の火筒の中に差し入れる。すると心が適当に出て居る洋燈は一時に花を開くやうに明るくなる。そして艦楼切れの火を吹き消すかと思うと、脚立から下りて又脚立を担いで先を急いで行く。横丁や路地から煮炊きの煙や匂いをなびかせると子供たちは急に里心がついて「あばよ、芝よ、金杉よ」とか「カエルがなくから帰ろ」とかお定まりの文句を口にして「人さらい」が恐ろしくなる。「人さらい」は夕もやに乗じてやつて来て子供をさらふのだ。だんだん暗くなると、家々に洋燈がともり街燈や軒燈は輝きを増して来る。

洋燈蔵 フォトギャラリ-

【あかり】

お知らせ及びお詫び

現在、フォトギャラリ-に掲載しております写真は、大門蔵内の仕分作業中のためまだ一部しかアップされておりません。作業が完了したものから順次アップして参りますので、大変に申し訳ございませんが全品掲載まではもう暫くお待ちください。

詳しくは「善光寺大門蔵

「善光寺表参道たきたき澤」6/2(月)オ-プン

軽井沢発祥の蕎麦屋として人気を集め、都内でも複数店舗を構える川上庵が新ブランドの「善光寺表参道たき澤」を当店の大門蔵(長野市大門町)にオ-プンしました。近くにお越しの際は、是非お立ち寄りのうえご賞味下さい。

善光寺表参道たき澤 HP

【紹介記事①】2025/5/19

(新ブランド)蕎麦とかしわ料理を日本酒と共に楽しむ「善光寺表参道たき澤」がオ-プン

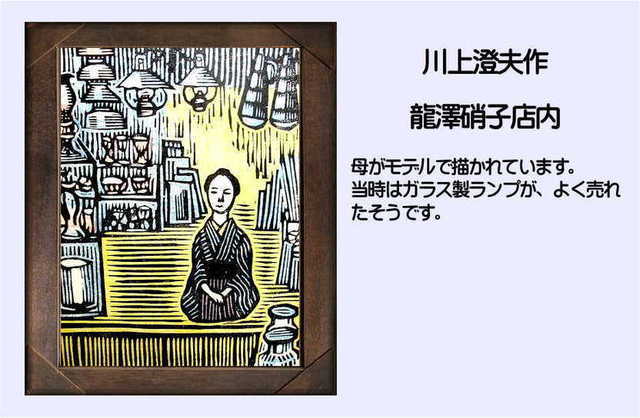

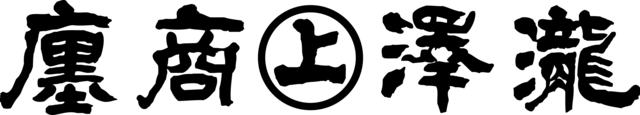

京町家を思わせる古民家は築100年以上、もとは「瀧澤商店」というガラス屋さんを改築しました。店に入ると池のある中庭や蔵、歴史を感じながらも洗練された空間が広がります。

信濃毎日新聞デジタル

信濃毎日新聞デジタル

【紹介記事②】2025/5/30

6/2(月)オ-プン「善光寺表参道たき澤」香りの高い蕎麦とかしわ料理を楽しむ新そば屋。和スイ-ツでカフェ時間も!

店名の「たき澤」は「瀧澤商店」に由来、書道家秋山白厳が揮毫した「瀧澤商店」の看板も当時のまま使用されています。

長野情報紙webKomachi

web Komachi

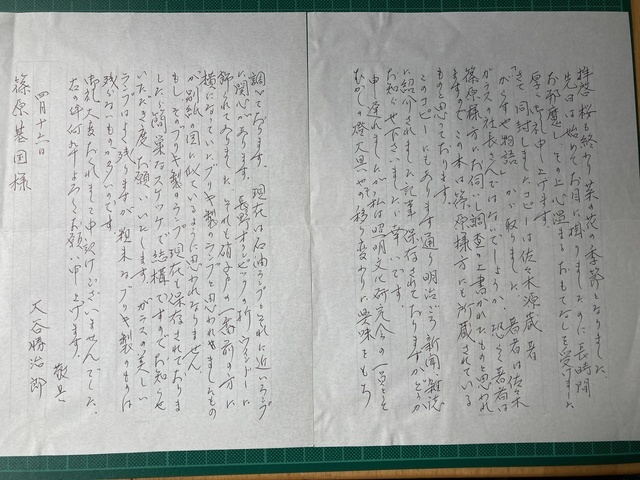

大谷勝治郎氏の手紙

2023/04/23

「洋燈考」の著者大谷勝治郎氏からの手紙が、先日5代目篠原基國の遺品のなかから見つかりました。大谷勝治郎氏が長野オリンピック観戦に長野に来られた際に当店のウィンドウに目を止め突然来店をされました。翌春(1999年4月)ご丁重に下さった御礼のお手紙です。

詳細はこちら

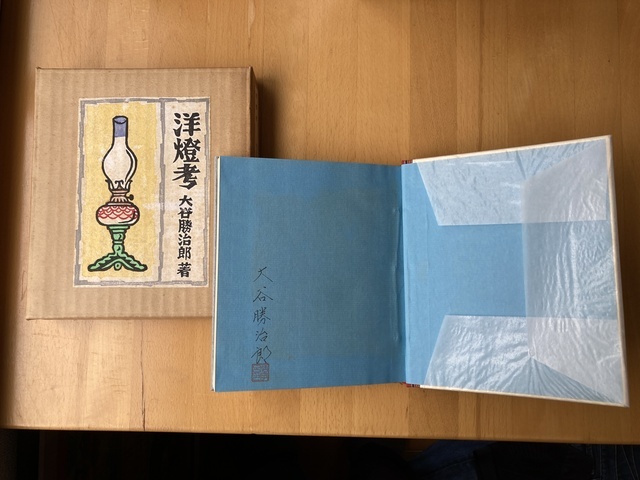

洋燈蔵 蔵書:「洋燈考」

本著「洋燈考」は、洋燈、石油ランプの歴史・種類・体系を知るうえで貴重な一冊です。当HPでも多くのものを引用させていただいてます。

フォトギャラリー更新

2023/02/19

サイトメニュー

NEWS

abn長野朝日放送「いいね!信州スゴジカラ」12月19日放送【書道のまち長野市篠ノ井の書在地】で当店所蔵の川村驥山扇揮毫「福喜受栄」額と貴重な驥山扇のプライベート8mmが当店元会長夫人のインタビューと供に放映されました。

看板&家宝

「川村驥山扇 揮毫」